Blog créé grâce à Iblogyou. Créer un blog gratuitement en moins de 5 minutes.

-

« Janvier 2026

- L

- M

- M

- J

- V

- S

- D

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- Archives

-

Statistiques

- Articles : 21

- Commentaires : 3

-

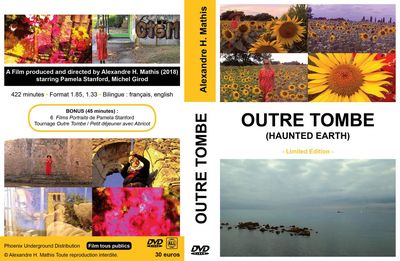

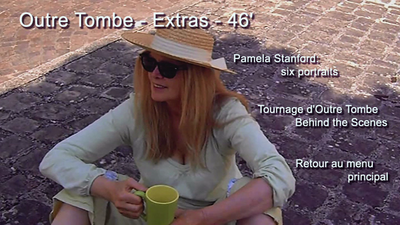

Outre Tombe Publié le Dimanche 5 Janvier 2020 à 00:23:28Ecrire un commentaire - Permalien -

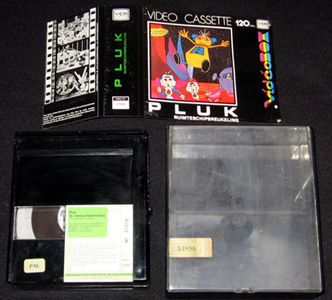

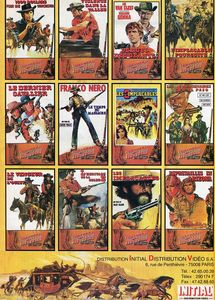

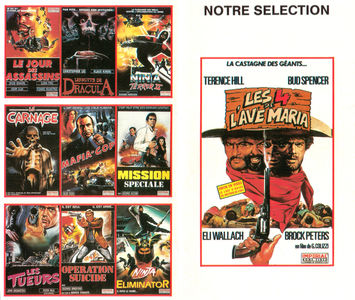

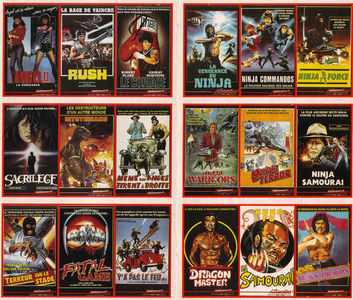

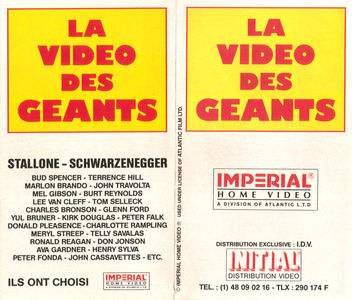

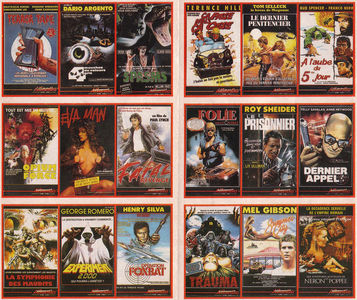

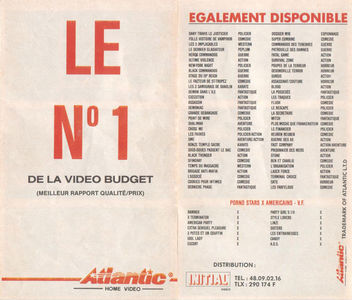

INITIAL IMG Publié le Mercredi 1 Juillet 2020 à 17:58:31Gillox Publié le Dimanche 5 Juillet 2020 à 14:49:13

INITIAL IMG Publié le Mercredi 1 Juillet 2020 à 17:58:31Gillox Publié le Dimanche 5 Juillet 2020 à 14:49:13

Copyright www.iblogyou.fr 2005-2026 - Signaler un abus sur ce blog