-

« Janvier 2026

- L

- M

- M

- J

- V

- S

- D

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- Archives

-

Statistiques

- Articles : 122

- Commentaires : 124

-

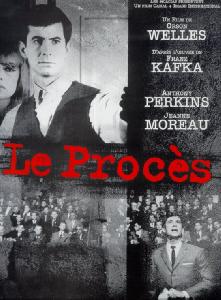

Synopsis : Traîné devant un tribunal, un fonctionnaire est pris dans les rouages d'une société tentaculaire et absurde.

Avec Le procès, Orson Welles livre une interprétation talentueuse et très personnelle du roman de Kafka, s’appropriant un univers littéraire riche et saisissant pour le transposer à l’écran avec une maîtrise et une technique remarquables.

Le procès brasse de nombreuses thématiques, omniprésentes dans le roman et sur lesquelles Welles fonde son film. Son implication y fut par ailleurs très forte, il dira lui-même : « s’il m’a été possible de faire ce film, c’est parce que j’ai fait des rêves récurrents de culpabilité toute ma vie : je suis en prison, je ne sais pas pourquoi, on va me juger, et je comprends pas pourquoi »[1] et cela se ressent profondément à l’écran. La description et la mésaventure de Monsieur K. peuvent se voir comme un autoportrait de Welles, de ses obsessions comme de ses déconvenues.

L’histoire suit le parcours d’un homme accusé d’un crime dont il ne connait pas le motif par un système oppressant et inquisiteur. Plus il tentera d’en élucider les causes ou d’en dénoncer l’absurdité, plus il se heurtera à des obstacles externes (la police, l’opinion publique...) ou internes (sentiment de culpabilité, angoisses personnelles...) qui le plongeront dans une spirale frénétique et explosive... Peu importe que K. soit coupable ou innocent, c’est avant tout la culpabilité qu’il ressent qui est au centre du film, son comportement vis-à-vis de celle-ci et les aspects du système qui l’accuse. Outre un traitement profond de thématiques telles que la culpabilité, la faute, l’oppression, la justice ou encore le désir qui découlent du roman, Le procès possède une dimension critique sous-jacente puissante et intemporelle. Si en 1962, le film fait particulièrement écho au maccarthysme, à la bureaucratisation déshumanisante des sociétés ou encore au totalitarisme soviétique, sa force réside dans sa capacité à transcender le cas particulier en s’interrogeant sur des considérations universelles.

Toujours est-il que cette base littéraire est propice à des expérimentations visuelles ou sensorielles que Welles ne va pas se priver de mettre en scène avec la virtuosité qu’on lui connaît. Cette histoire hallucinante et absurde baigne dans un univers angoissant et excessif duquel émane une sensation de cauchemar et d’oppression particulièrement éprouvante pour K. comme pour le spectateur. Il n’est d’ailleurs pas évident d’entrer dans cet univers étrange et irrationnel, noyé de dialogues absurdes et de comportements incongrus. Mais le génie d’Orson Welles est de parvenir à retranscrire cet univers par une mise en scène personnelle inspirée et travaillée absolument géniale. Il est difficile de ne pas être conquis par le style baroque et inventif du réalisateur qui semble avoir eu une idée différente pour chaque plan. Il joue ainsi successivement voire simultanément sur la profondeur de champ, les cadrages, les jeux d’ombres et de lumières, les vrais faux raccords, les décors et j’en passe, pour évoquer à la fois l’univers étouffant et oppressant du système et l’espace mental et onirique d’un K. déboussolé. Les décors jouent un rôle important dans cette représentation ; c’est avec intelligence que Welles a utilisé la gare d’Orsay pour exprimer la perte de repères de son personnage dans un espace labyrinthique, étroit et contigu duquel il n’arrive pas à se défaire. La très belle photographie, le noir et blanc contrasté et l’éclairage particulier participent évidement grandement à la réussite de l’ensemble. C’est aussi très largement le cas des acteurs, notamment d’Anthony Perkins parfait et dans la continuité de son rôle dans Psychose, mais aussi d’Orson Welles lui-même, Romy Schneider ou encore Jeanne Moreau.

Le procès ne fait que confirmer une fois de plus l’immense talent d’Orson Welles, son génie de la mise en scène et sa vision novatrice et inspiratrice du cinéma. Il est toujours dommage de se rendre compte de cela lorsqu’il est trop tard, mais le seul tort d’Orson Welles fut définitivement d’être en avance sur son temps et de ne pas convaincre un public encore trop traditionaliste.

Titre : Le procès

Titre original : The Trial

Réalisateur : Orson Welles

Scénario : Orson Welles d’après le roman de Franz Kafka

Photographie : Edmond Richard

Musique : Jean Ledrut

Format : Noir et blanc

Genre : Drame

Durée : 120 min

Pays d'origine : Allemagne, France, Italie

Date de sortie : 1962

Distribution : Anthony Perkins, Orson Welles, Romy Schneider, Jeanne Moreau, Elsa Martinelli...Afficher le commentaire. Dernier par le 17-07-2013 à 09h57 - Permalien - Hard Eight (Paul Thomas Anderson, 1996) Publié le Samedi 4 Avril 2009 à 16:04:50

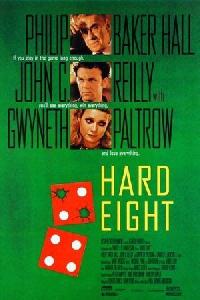

Hard Eight (Paul Thomas Anderson, 1996) Publié le Samedi 4 Avril 2009 à 16:04:50

Hard Eight de Paul Thomas AndersonSynopsis : John a perdu tout son argent. Il rencontre Sydney et tous deux partent pour Reno. Sous la tutelle de Sydney, John devient un joueur professionnel. Il tombe également amoureux...

Hard Eight (ou Sydney), premier film du talentueux Paul Thomas Anderson, est un premier essai intéressant à défaut d’être une totale réussite. On y reconnait déjà un style qui s’inspire fortement de certains de ses pairs (Scorsese en premier lieu, mais aussi Tarantino, notamment au travers du personnage de Samuel L. Jackson, très semblable à celui qu’il interprète dans Jackie Brown ou encore au travers de l’humour qui se dégage du film) mais totalement maîtrisé et qu’il personnalisera au fur et à mesure de ses réalisations. Anderson fournit un travail particulièrement consciencieux et soigné duquel émerge déjà une mise en scène recherchée de qualité – bien que moins expressive et éclatante que dans ses films suivants – et une direction d’acteur parfaite. Cependant, l’ensemble demeure trop sage, manque peut-être d’ambition (qu’il comblera largement dès son second film ainsi que dans les suivants, ce qui lui vaudra d’ailleurs auprès de nombreuses personnes le qualificatif de prétentieux...) et surtout bénéficie d’un scénario tout juste correct, ne permettant pas un traitement extrêmement passionnant de son histoire. Si la première partie maintient efficacement une atmosphère énigmatique, une fois celle-ci dissipée le film perd beaucoup en intérêt et enchaîne sur une seconde partie relativement banale. On retient malgré tout et avant tout les excellentes performances de tous les acteurs, en particulier celle de Philip Baker Hall particulièrement remarquable, et les dialogues très convaincants.

Hard Eight est donc un premier film très correct, très prometteur aussi ; promesses qui selon moi seront très largement tenues, Paul Thomas Anderson livrant jusqu’à aujourd’hui encore, des œuvres de grande qualité et bourrées de talent.

Titre : Hard Eight

Titre original : Sydney

Réalisateur : Paul Thomas Anderson

Scénario : Paul Thomas Anderson

Photographie : Robert Elswit

Musique : Jon Brion

Format : Couleur

Genre : Drame

Durée : 101 min

Pays d'origine : Etats-Unis

Date de sortie : 1996

Distribution : Philip Baker Hall, John C. Reilly, Gwyneth Paltrow, Samuel L. Jackson, Philip Seymour HoffmanPonyo sur la falaise (Hayao Miyazaki, 2008) Publié le Dimanche 5 Avril 2009 à 13:01:44

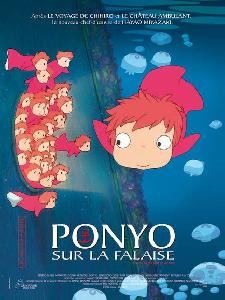

Ponyo sur la falaise de Hayao MiyazakiSynopsis : Ponyo est une princesse poisson rouge qui cherche à devenir humaine. Lors de son aventure elle fera la connaissance de Sôsuke un jeune garçon de 5 ans.

Après un complexe et alambiqué Château ambulant m’ayant un poil déçu, Miyazaki revient à la relative simplicité qui a fait le succès de films comme Mon voisin Totoro ou Kiki la petite sorcière. Clairement destiné aux moins de 10 ans mais qui séduira sans aucun doute les plus âgés qui n’ont pas perdu leur âme d’enfant, Ponyo sur la falaise retrace l’histoire terriblement attachante d’une fille-poisson rouge en quête d’humanité à la suite de sa rencontre avec Sosuke, un enfant de 5 ans. Cette limpidité narrative est couplée d’une simplicité graphique revivifiante (2D au lieu de la 3D désormais courante, utilisation de dessins au pastel au lieu d’une animation essentiellement dirigée ordinateur) qui ne choque pas du fait de son charme enchanteur et de son harmonie avec l’histoire contée. Un graphisme sublimé par le style très fluide et mélodieux de Miyazaki qui, je l’espère, n’a pas finit de nous émerveiller. La musique entremêlant des thèmes enfantins entrainants et d’autres plus adultes et sérieux accompagne et enrichit considérablement les images.

Pour une fois Miyazaki se détache du monde aérien (que l’on retrouvait dans presque tous ses films) au profit d’un univers aquatique merveilleux et magique. L’opportunité pour lui de nous offrir un foisonnement de couleurs envoûtantes, de nous dépeindre une faune sous-marine luxuriante onirique et de mettre en scène des personnages attachants, bienveillants et chose nouvelle, jamais inquiétants. C’est aussi l’occasion de retrouver les thématiques qui lui sont chères (nature et environnement, amour ou amitié...) et les dualités qui les fondent (terre et mer, enfance et âge adulte...), toujours subtilement amenées et traitées avec une sensibilité et une sagesse bien rares aujourd’hui. On ne trouvera rien à redire à ce monument de poésie et de divertissement si ce n’est quelques détails bien futiles devant tant de beauté et de talent.

Le résultat est tout simplement fascinant, intelligent et magnifique. Ponyo sur la falaise est une nouvelle œuvre majeure dans l’animation qui a le mérite d’être accessible à tous avec le même immense plaisir. On ressort heureux et éblouit du film grâce à l’énergie positive et la fraîcheur qui en rayonne. Le film de l’année pour le moment.

Titre : Ponyo sur la falaise (près de la mer)

Titre original : Gake no Ue no Ponyo

Réalisateur : Hayao Miyazaki

Scénario : Hayao Miyazaki

Photographie : Atsushi Okui

Musique : Joe Hisaishi

Format : Couleur

Genre : Animation

Durée : 100 min

Pays d'origine : Japon

Date de sortie : 2008

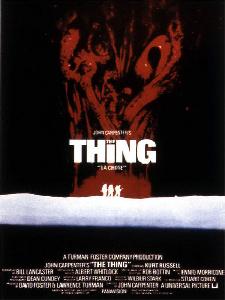

Distribution (voix) : Yuria Nara (Ponyo), Hiroki Doi (Sosuke), Jôji Tokoro (Fujimoto), Tomoko Yamaguchi (Lisa)The Thing (John Carpenter, 1982) Publié le Mardi 7 Avril 2009 à 17:53:52Synopsis : En Antarctique, durant l’hiver, douze hommes découvrent une chose calcinée, enfouie sous la neige depuis des milliers d’années. Décongelée, la créature reprend vie en adoptant la forme de celui qu’elle tue. Aucun des hommes ne peux se fier aux autres. Qui est humain? Qui est la chose?

Voilà probablement le chef d’œuvre incontestable de Carpenter et l’une des plus grandes réussites du genre ! Bien plus qu’un simple remake du film de Hawks et Niby (La chose d’un autre monde, 1951, qu’il surclasse sans l’ombre d’un doute) c’est une œuvre majeure à part entière issue d’un savant mélange entre plusieurs éléments : un style personnel et génial (celui de Carpenter), une nouvelle de John W. Campbell extrêmement captivante, des acteurs irréprochables, des effets spéciaux épatants, une photographie crépusculaire, une musique efficace et angoissante et bénéficiant accessoirement de l’apport indirect de deux autres œuvres auxquelles je n’ai pas pu m’empêcher de penser (et qui sont des merveilles dans leur genre selon moi) : Les dix petits nègres (le roman d’Agatha Christie) et Alien (sorti quelques années auparavant).

Avec The Thing Carpenter atteint la perfection. Sa mise en scène se marie à merveille avec le huit-clos et son ambiance paranoïaque et menaçante. Une menace qui se révèle être tout autant intérieure (la chose) qu’extérieure (le froid polaire) et surtout implacable ne faisant qu’amplifier le sentiment d’oppression et d’angoisse qui émane du film. La musique récurrente de Ennio Morricone (dont on distingue nettement le remaniement par Carpenter) participe grandement à la mise en place de cette atmosphère.

Grâce à un matériau de base plein de potentiel, Carpenter livre un survival ambitieux et terriblement efficace qui ne se limite pas à la banale accumulation de victimes. Le film tire au contraire toute sa puissance de la complexité de sa « chose » tout autant terrifiante qu’intéressante. Cette dernière en prenant l’apparence de sa victime est à l’origine d’une tension qui agitera profondément spectateurs et personnages, explosant lorsque celle-ci sortira forcée du corps du malheureux qu’elle habitait, dans un dernier cri démentiel ou dans une dernière congestion désespérée et sanglante. Carpenter nous donne d’ailleurs des scènes extrêmement tendues et captivantes autour de cette idée (le test sanguin, l’autopsie, le chenil) bénéficiant d’une mise en scène inspirée et forte.

Un autre point fort du film est clairement d’avoir réussi à montrer aussi frontalement et avec autant de crédibilité la chose dans tout ce qu’elle pouvait avoir de plus monstrueux et de plus terrifiant. Les effets spéciaux du jeune génie Rob Bottin (23 ans à l’époque tout de même) sont encore remarquables et particulièrement efficaces, ils participent sans aucun doute au statut culte et indémodable du film aujourd’hui.

Les acteurs, relativement peu connus, hormis le charismatique et intarissable Kurt Russell en meneur de troupe, sont tout simplement parfaits dans les personnages (assez similaires) qu’ils incarnent, toujours à leur place, jamais caricaturaux ni excessifs.

The Thing est une œuvre complète, jouissive, efficace, angoissante et captivante qui malgré des moyens relativement modestes arrive à se hisser au niveau voire au dessus des meilleurs films du genre grâce au talent indéniable et d’autant plus prononcé ici de John Carpenter et de son équipe. Si un seul film devait rendre compte de son talent, il s’agirait probablement de celui-ci.

Titre : The Thing

Titre original : The Thing

Réalisateur : John Carpenter

Scénario : Bill Lancaster d'après l'œuvre de John W. Campbell

Photographie : Dean Cundey

Musique : Ennio Morricone

Format : Couleur

Genre : Fantastique, Science-fiction

Durée : 109 min

Pays d'origine : Etats-Unis

Date de sortie : 1982

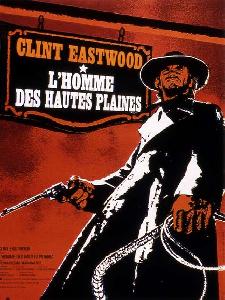

Distribution : Kurt Russell, Wilford Brimley, David Clennon, Keith David, Richard A. Dysart, T.K. Carter, Donald Moffat, Joel Polis, Charles Hallahan, Peter Maloney, Thomas G. Waites, Richard Masur et les chiens.L'homme des hautes plaines (Clint Eastwood, 1973) Publié le Mercredi 8 Avril 2009 à 18:21:06

L'homme des hautes plaines de Clint EastwoodSynopsis : Un étranger, tout de noir vêtu, arrive dans une petite ville frontalière du sud-ouest américain. Trois jeunes cow-boys le provoquent. Il les abat tous les trois. Les habitants lui demandent alors de les sauver de l'attaque de trois bandits qui ont juré la destruction de la communauté. Il accepte mais à des conditions qui vont bouleverser le conformisme de la bourgade...

Second film de Clint Eastwood en tant que réalisateur, L'homme des hautes plaines est son premier western qui fera office de film-transition (ce qui ne signifie pas non abouti) entre sa carrière d'acteur et celle de réalisateur (au moins en ce qui concerne le western). À partir de ce film, Eastwood ne jouera plus dans un western que sous sa propre direction, tirant définitivement un trait sur le personnage mythique qu'il a incarné sous la direction de Sergio Leone et qui fut largement repris par la suite (la séparation avec le personnage de l'inspecteur Harry viendra, elle, plus tard). Les premières images et le nom de ses réalisateurs fétiches gravé sur des tombes sont d'ailleurs là pour illustrer ce passage de témoin. Mais cette évolution n'est pas synonyme de reniement ; Eastwood lance son renouveau sur des bases connues mais plus jusqu'au boutistes. Ainsi le personnage qu'il incarne est une copie identique bien que davantage subversive de ses précédents rôles (étranger énigmatique et invincible... On notera que sa barbe est plus importante et que son cigare est plus long, de la même façon que son cynisme est davantage poussé). De la même façon, l'introduction du film, tant au niveau de la mise en scène que du traitement de l'histoire (sans fioriture et avec une immense sobriété), demeure extrêmement fidèle à l'univers leonien. Bref, Eastwood rend un dernier hommage à ses maîtres avant de se lancer lui-même dans ce qui se révèlera être un univers tout autant personnel que passionnant. Car une fois le décor planté, son détachement est quasi-total ; si son style demeure encore relativement classique, c'est avant tout le traitement de son sujet qui s'avère novateur. Les thèmes traités par Eastwood au travers de son histoire ont des résonnances profondément politiques et son film interroge déjà la société américaine sur ses comportements et son devenir. Comment ne pas voir dans la petite bourgade de Lago une allégorie de la société américaine dans tout ce qu'elle a de plus méprisable.

L'homme des hautes plaines est une critique virulente mais peut-être et surtout un avertissement sur ce à quoi peuvent mener certains choix et comportements. La leçon est dans tous les cas parfaitement maîtrisée et particulièrement efficace. Il en ressort une ambiance étrange et absurde que je trouve très dérangeante (dans le sens de perturbante) accentuée par cette volonté d'aller chaque fois assez loin dans le cynisme et le châtiment.

Titre : L'homme des hautes plaines

Titre original : High Plains Drifter

Réalisateur : Clint Eastwood

Scénario : Ernest Tidyman

Photographie : Bruce Surtees

Musique : Dee Barton

Format : Couleur

Genre : Western

Durée : 105 min

Pays d'origine : Etats-Unis

Date de sortie : 1973

Distribution : Clint Eastwood, Verna Bloom, Marianna Hill, Mitch Ryan, Jack Ging, Ted Hartley, Billy Curtis, Walter Barnes, Geoffrey Lewis