-

« Décembre 2025

- L

- M

- M

- J

- V

- S

- D

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- Archives

-

Statistiques

- Articles : 290

- Commentaires : 141

-

Pourtant..... Publié le Lundi 23 Mars 2009 à 21:19:52

La pendule du cœur, sonne l’heure de la peur,

Le silence balance les chimères du bonheur.

Et de mots en blasphèmes, la nuit fait son lit

Dans les pleurs et l’absence, au mépris de la vie.Tournent, tournent les mots, les cris et les affronts,

Marionnettes dociles, nous tirons sur nos fils,

Dans l’oubli des beaux jours aux senteurs du pardon,

Nous piétinons l’amour comme l’herbe d’avril.Le soleil nous glace, et le temps s’égosille….

Combien d’heures encore, avant qu’il ne vacille,

Ce petit coin de ciel, qui nous protège autant !

Contre doutes et vents, contre peine et tourments.Tournent, tournent l’écho, l’espoir et les démons,

Petite poupée fragile, tu ne tiens qu’à un fil,

Dans l’espace d’un jour aux blessures d’abandon,

Tu affoles l’amour comme un oiseau d’avril.Au printemps de ces pas, la lumière s'éteint

Guidée, sans le savoir, par d’étranges desseins.

Mais quoique le cœur saigne, à jamais, là il sème,

A la terre de nos vies, cet éternel « Je t’Aime ».Tournent, tournent, le mal, l’épreuve et le sermon,

Petit homme soucieux, tu marches sur un fil,

Dans la frayeur du vide, ton cœur se morfond,

Mais où tu es, j’irai, pour de plus doux avril !Lyne C.

Ecrire un commentaire - Permalien - Passion Sud-ouest : Les gemmeurs Publié le Lundi 23 Mars 2009 à 18:39:17

Passion Sud-ouest : Les gemmeurs Publié le Lundi 23 Mars 2009 à 18:39:17LE PIN DES LANDES

On ne voit, en passant par les Landes désertes

Vrai Sahara français, poudré de sable blanc,

Surgir de l'herbe sèche et des flaques d'eau vertes

D'autre arbre que le pin avec sa plaie au flanc;

Car, pour lui dérober ses larmes de résine,

L'homme avare bourreau de la création,

Qui ne vit qu'aux dépens de ceux qu'il assassine,

Dans son tronc douloureux ouvre un large sillon.

Sans regretter son sang qui coule goutte à goutte,

Le pin verse son baume et sa sève qui bout,

Et se tient droit sur le bord de la route,

Comme un soldat blessé qui veut mourir debout.

Le poète est ainsi dans les Landes du monde;

Lorsqu'il est sans blessure, il garde son trésor.

Il faut qu'il ait au coeur une entaille profonde

Pour épancher ses vers, divines larmes d'or.

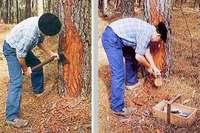

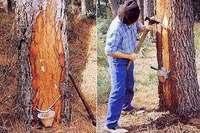

Quelques notions de base : Le métier de gemmeur ou résinier qui consiste en l'extraction de la résine des pins maritimes, le gemmage. On distinguait 3 méthodes de gemmage.

Le gemmage : action d'inciser ( la carre = entaille ), blesser les pins pour en récolter la résine.

La première méthode et la plus ancienne sous l'appellation de :

" gemmage au crot " Il s'agissait d'un trou au pied de l'arbre qui recueillait la résine produite par l'entaille qui pouvait s'élever jusqu'à 3 ou 4 mètres. Pour aller à cette hauteur le résinier utilisait une sorte d'échelle appelée le " pitey ou tchanque ".

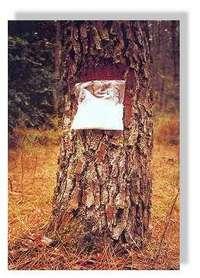

La seconde méthode : Vers les années 1850, un pot en terre cuite recevait la résine, une gouttière la canalisait. Le tout était ascentionnel et le produit ainsi recueilli se trouvait plus propre et de meilleur qualité.

La troisième méthode : Apparut dans les années 1950-1960. Il ne s'agissait plus de tailles dans le bois, mais seulement de faire une insicion sans entamer l'arbre. Sur cette rainure , on appliquait une vaporisation d'acide sulfurique, ce qui permettait de rafraîchir la " carre " qu'à peu près tout les 15 à 20 jours.

C'est à la pointe du jour qu'un gemmeur commençait sa journée, puis retournait chez lui pour le repas du midi, pour de nouveau repartir travailler dans la forêt. Ce n'est que le soir qu'il pouvait s'occuper de ses bêtes.

On débutait le gemmage au mois de février pour le terminer au mois de novembre. Cependant les gemmeurs ne percevaient leur première paie qu'au mois de mai, sachant que la résine était payée au cours du moment. De plus ce métier était mal rénuméré, sans compter qu'un gemmeur devait une redevance aux propriétaires. Tout cela a suscité des révoltes et de nombreuses grèves.

Le métayer-gemmeur : En même temps que se développe la forêt landaise, on voit disparaître des métiers, tels les bergers sur leurs échasses, tandis que d'autres prennent de l'essor, tels les résiniers, prolétaires de la forêt au statut de métayer.

Le métayer-gemmeur exploite une métairie composée principalement de terres agricoles et de pièces de pins, qui ne lui appartiennent pas. Le métayer doit céder au propriétaire une partie des grains récoltés, la résine en revanche fait l'objet d'un partage non pas en nature, mai en argent ( moitié/moitié ). La campagne de gemmage commence en mars et s'achève en octobre.

Les grèves des résiniers dans les années 1934-1936 : Années marquées par d'importantes et très dures luttes menées par les métayers-résiniers des Landes. Ces derniers étaient très durement touchés par la crise et notamment par la baisse du cours de la gemme qui avait débuté dès la fin des " années vingt " et qui entraînait chômage et misère depuis plusieurs années. La manifestation du 18 mars fut un grand succès et mobilisa 15.000 travailleurs. Devant l'ampleur de la mobilisation, 600 gendarmes avaient été réquisitionnés pour parer à d'éventuels débordements.

La grande grève des métayers-gemmeurs de 1937 : Même s'ils étaient toujours légalement considérés comme des métayers, leur activité tendait à les assimiler à des ouvriers puisqu'ils ne partageaient pas la récolte mais le fruit de la vente. Pour mettre fin à cette ambiguïté, la fédération des gemmeurs luttait pour l'obtention d'un statut légal du métayer-gemmeur . Un cahier de revendications fut élaboré. La liste de ces revendications fut aussitôt soumise au syndicat corporatif forestier, qui regroupait les propriétaires, lesquels refusèrent d'accéder à ces revendications, ce qui déclencha une riposte unanime des gemmeurs.

La grève générale fut proclamée et immédiatement suivie pendant un mois par plus de 30.000 gemmeurs. A ce terme, les propriétaires finirent par accepter le dialogue et acceptèrent qu'une timide modification du statut de métayer. Les gemmeurs reprirent le travail.

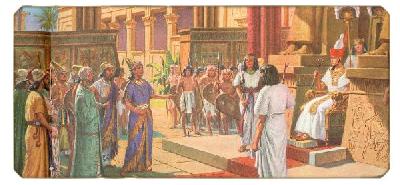

Un moment d'histoire anecdotique..... Le pharaon et son harem ... Publié le Lundi 23 Mars 2009 à 18:12:26Les visiteurs entrent habituellement par une petite porte, située au sud du palais, juste derrière le premier pylône. Cette porte, moins solennelle, donne sur la loge du gardien, qui ouvre sur le coeur du palais : la somptueuse salle de réception.

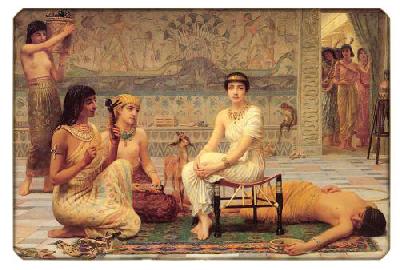

Ramsès III accueille ici les ambassadeurs étrangers. Tout est mis en oeuvre pour étaler le faste pharaonique du pouvoir et flatter l'ego de Pharaon. Surtout lorsque les délégations viennent des quatre coins de l'empire. Alors, la garde royale, les porte-parasol et une armada de scribes entourent le souverain. Les ambassadeurs se tiennent derrière les objets précieux qu'ils ont apportés en guise de tribut. Des scribes enregistrent la nature de ce butin, pendant que d'autres le font porter dans les magasins d'un temple voisin.Les harems, univers caquetants et bruissants d'intrigues, de complots et de jalousies, sont étroitement surveillés par un intendant choisi par le souverain. Ces institutions vivent en autarcie: les harems possèdent leurs terres, leurs troupeaux, leurs paysans, leurs scribes, leurs ouvriers, leurs artisans, et leurs serviteurs. Mais point d'eunuques. Mi-Our est une ville à l'écart du monde dédiée au plaisir royal. Toutes ces belles cloîtrées ne mènent pas une vie oisive. Dans l'attente de la visite de Pharaon, elles veillent à l'éducation de leurs enfants et travaillent au filage et au tissage.

Seule la venue de Pharaon trouble la tranquillité des lieux. Les belles se parent et se parfument. Pour l'occasion, le parfum entêtant des fleurs de la cardamome, venues d'Asie, embaume les pièces. Pharaon distribue à toutes des bijoux aux couleurs du bleu profond du lapislazuli, du vert intense de la malachite et du jaune de l'or. Ramsès est l'unique préoccupation de ces dames, leur seigneur divin à la puissance virile. Mais une seule sera l'élue de la nuit... Et la jalousie se montre ravageuse. Faire de son fils le successeur de Ramsès apparaît comme une solution pour s'échapper de la cage dorée du harem.L'origine du poisson d'avril..... Publié le Lundi 23 Mars 2009 à 10:32:10D'où vient ce poisson d'avril ...

A l'origine était Charles IX

Si l'origine du poisson d'avril est controversée, l'hypothèse la plus courante le fait naître au 16ème siècle. En 1564, le roi Charles IX a décidé que l'année ne commencerait plus le 1er avril mais le 1er janvier. Un changement a également décalé les échanges de cadeaux et d'étrennes qui marquaient le passage à la nouvelle année.

Pour semer le doute au sujet de la date réelle du nouvel an, certains ont persisté à offrir des présents en avril.

Avec le temps, les petits cadeaux d'avril se sont transformés en cadeaux pour rire, en blagues, puis en stratagèmes pour piéger les autres.Pourquoi le choix du "poisson"

Si les farces sont désormais connues sous le nom de "poisson d'avril", cela remonte là encore à ce cher 16ème siècle.

Les cadeaux que l'on s'offrait en avril étaient souvent alimentaires. Cette date étant à la fin du carême, période durant laquelle la consommation de viande est interdite chez les chrétiens, le poisson était le présent le plus fréquent.

Lorsque les blagues se développèrent, l'un des pièges les plus courants était l'offrande de faux poissons.Et dans les autres pays...

La tradition de la blague du 1er avril, au départ occidentale, s'est peu à peu diffusée. Elle s'exprime de différentes manières en fonction des pays.

En Angleterre, par exemple, le 1er avril est l' "April's fool day". Les farces ne se font que le matin et si vous êtes piégé, vous êtes "une nouille".

En Ecosse, soyez deux fois plus vigilant qu'en France car les farceurs peuvent également sévir le 2 avril.

Au Mexique, l'unique tour consiste à subtiliser le bien d'un ami. La victime aura en échange des bonbons et un petit mot lui indiquant qu'il s'est fait avoir.

Il existe même une version indienne du poisson d'avril : elle a lieu le 31 mars et se nomme la fête d'"Huli ".Quelques canulars célèbres ...

1992 : une radio publique nationale américaine annonce que Richard Nixon est candidat à l'élection présidentielle. Son slogan de campagne : "Je n'ai rien fait de mal, je ne recommencerais pas ".

1999 : la radio BBC 4 affirme à ses auditeurs que l'hymne national anglais "God save the Queen" va être prochainement remplacé par un chant européen en allemand. Des milliers d'auditeurs appellent l'antenne, scandalisés.

2000 : le quotidien sportif portugais "A bola" publie un article selon lequel l'UEFA a décidé de retirer l'organisation de l'Euro 2004 à son pays. Un traumatisme pour certains lecteurs…

2002 : le site Internet canadien "Bourque Newswatch" annonce le départ du ministre des Finances, Paul Martin. Repris par le bulletin financier britannique, "The Gartman Letter", la nouvelle aurait fait perdre 32 cents au dollar canadien.

L’origine du poisson d’avril est-elle un canular ?

Sans doute peut-on le croire quand on voit toutes les histoires inventées à ce sujet. Les explications sont parfois si fantaisistes qu’elles semblent elles-mêmes constituer des canulars de 1er avril!Vision chrétienne du 1er avril

On a souvent dit autrefois que les cadeaux absurdes du 1er avril, un jour proche de Pâques et de la période d’emprisonnement du Christ avant sa Crucifixion, évoquaient la dérision avec laquelle ses geôliers se moquaient de lui : une couronne d’épine au lieu d’une couronne d’or, une branche en guise de sceptre, des moqueries au lieu des courbettes des courtisans…

Il faut cependant avouer que cette explication semble peu crédible, la date de Pâques fluctuante n’imposant pas celle du 1er avril1er avril vrai-faux jour de l'an

Certains journaux continuent à affirmer, que le 1er jour de l’année était le 1er avril jusqu’en 1564, date à laquelle un édit a fixé le début de l’année au 1er janvier.

Les traditionnels présents de Nouvel An auraient donc été désormais offerts le 1er janvier tandis que des malicieux se seraient mis à donner des "cadeaux pour rire" à l’ancienne date, au 1er avril.

L’explication semble intéressante… à ceci près que le 1er avril n’a jamais été le premier jour de l’année!

A l’époque romaine, l’année débutait le 1er mars, ce qui explique les noms de certains mois : octobre qui veut dire huitième (du latin octo), novembre qui veut dire neuvième, décembre qui veut dire dixième. Elle a ensuite débuté le 1er janvier, puis le 25 décembre (anniversaire de la naissance du Christ), puis le 25 mars (neuf mois plus tôt, c’est-à-dire à la date anniversaire de l’Incarnation du Christ) puis à Pâques.

Mais le choix définitif et obligatoire du 1er janvier comme début d’année date effectivement de 1564.Certains essaient de maintenir cette explication de "faux Nouvel An" en indiquant que les cadeaux étaient distribués pendant une semaine, du 25 mars jusqu’à ce fameux premier avril. Une affirmation aussi fragile qu’une arête de sardine!!!D’autant plus qu’aucun historien ne peut assurer que les poissons d’avril aient bien débuté en 1564..."Qu'est-ce que ça veut dire guidoune ?

- Euf... c'est genre une fille mal vue, facile...

- Ben, c'est quoi la différence avec pitoune ?

- Euf... pitoune c'est plus comme une belle fille qui s'habille trop sexy...

- C'est pas une poupoune ca?

- Ouin... une poupoune, c'est moins méchant que pitoune... quoique ça dépend...

- Alors je peux dire "poupoune" à ma blonde ?

- Si cela constitue une taquinerie ou une farce... oui.

- Ah... Nounoune, c'est quoi ?

- Une niaiseuse, pas vite vite... une coucoune quoi!

- Une coucoune ?

- Ben oui, c'est la même chose.

- Une guidoune est-elle automatiquement nounoune?

- Non.

- Et pour toutoune ?

- Ca, c'est une fille plutôt dodue... comme dans "grosse toutoune".

- Y a des synonymes ?

- Oui, doudoune, mais c'est plus gentil dire ça que toutoune.

- Je peux dire doudoune à ma blonde ?

- Non, sauf si tu veux qu'elle te fasse la baboune... t'es mieux de lui dire chouchoune...

- Chouchoune ?

- Ma chouchoune d'amour.

- Ok. Est-ce qu'une guidoune peut être une poupoune en même temps?

- Non. Mais que tu sois une guidoune, une pitoune, une poupoune, une doudoune, une toutoune, une coucoune ou une nounoune: c'est jamais vraiment positif! À cela tu ajoutes aussi minoune et moumoune...

- Ca devient compliqué...

- Une minoune, c'est une guidoune au chômage, un vieux char ou un chat.

- Une moumoune, c'est quelqu'un de peureux ou un homme avec des manières efféminées.

- Donc, si je comprends bien, une guidoune, finalement, c'est une ancienne pitoune devenue toutoune qui fait la baboune parce qu'elle se trouve nounoune d'avoir été moumoune ?

- Vitement de même, on peut dire ça, oui

- Merci chouchoune...

- Ya pas de quoi mon ti-coune !

- Ti-coune ?????"

Ti-coune est quelqu'un de pas très futé ou d'un peu étrange...Bouquet de bonheur Publié le Vendredi 20 Mars 2009 à 20:18:07Je viendrai me pencher au rebord de tes lèvres

Goûter l'orange amère et le charme des bois

Doux amant de ton coeur en notes de hautbois

Je bercerai ton rêve en d'amoureuses fièvresJe viendrai te voler des parfums capiteux

Te draper dans la pourpre inondant notre automne

Le vent comme un soupir dans le ciel bourdonne

Effacera nos pleurs courbant l'aube des dieux

Quand j'irai vers ton ombre où s'endort le grand hêtre

Libre comme un moineau posé à ta fenêtre

Volant ton bel azur tout parsemé de peursJe viendrai ma princesse enflammer ton sein rose

Epousant ta détresse en bouquets de bonheurs

Etre ton âme soeur ton lilas et ta rose.Marine

(D'après « Bulletin de la Commission archéologique

et historique de la Mayenne » paru en 1911Moulin au bord de l'Ernée

Vers la fin du XVIIIe siècle, le moulin du Châtelier était un des plus anciens moulins de la commune d'Andouillé ; bâti sur le bord de l'Ernée, rive droite, il était le dernier de la commune sur cette rivière en descendant. A cinq cents mètres au-dessous de ce moulin, le ruisseau d'Ingrande se jette dans l'Ernée, sur la rive droite, limitant le territoire de la commune d'Andouillé et celui de Saint-Jean et, au-dessous du moulin, l'Ernée longe sur la rive gauche le territoire de la commune de Saint-Jean. La demeure du meunier était bâtie sur cette rive, un peu au-dessus du moulin qui était sur Andouillé.

Sa chute d'eau n'était pas considérable ; aussi, dans les hivers pluvieux, les eaux de l'Ernée dépassaient le sommet de la roue et l'empêchaient de tourner ; la chaussée qui retenait les eaux et élevait le niveau de la rivière était construite en biais. L'Ernée, en cet endroit, est encaissée dans la vallée et dominée par les collines de la Roche et de la Foucaudière à gauche, et par la colline du Pommier et les hauteurs de la Baburière à droite. Le moulin était si bien caché dans les arbres qu'il fallait connaître son existence pour le trouver, mais il se dévoilait par le bruit de l'eau de la chaussée et par le tic-tac de son traquet qui se faisait entendre d'une demi-lieue à la ronde. Le propriétaire du moulin, le meunier Changeon, le tenait de sa femme, Anne Lefèvre, qui en avait hérité de sa mère, sœur de René et Jean Baril, célibataires, qui étaient restés au service du moulin. Avant 1789, le moulin du Châtelier, comme ses environs, dépendaient de la seigneurie d'Orange.

Le meunier Changeon, grand et sec, causant beaucoup, aimant la plaisanterie, était rarement seul dans son moulin ; tous les voisins ses clients, avaient besoin de lui : les métayers pour faire moudre leur grain, et les tisserands pour acheter de la farine, car à cette époque, chaque ménage faisait son pain, les uns le cuisant dans le four attenant à leur maison, les autres se servant d'un four banal à l'usage de plusieurs voisins. Il vendait aussi aux tisserands de la farine de carabin (sarrasin) pour faire de la galette et la meunière leur donnait par surcroît une potée de lait. Jean Baril était né au moulin du Châtelier et il y avait passé toute sa vie ; son frère et sa sœur étant morts, il était resté avec sa nièce, son héritière. Il conduisait les chevaux, allait dans les métairies chercher le grain et délivrait la farine.

Tous les samedis il allait à Laval au marché aux grains, il en achetait et le rapportait sur ses chevaux. De haute taille, fortement charpenté et musclé, habitué dès son enfance à charger les sacs de farine, il portait encore dans sa vieillesse des charges que des jeunes gens ne soulevaient qu'avec peine ; il aimait à faire plaisir au prochain : c'était un brave homme ; comme la plupart des gens à cette époque, dans les campagnes, il ne savait ni lire ni écrire, mais il aimait à raconter les histoires de sa jeunesse et c'est de lui que nous tenons l'histoire de la Dame de Pique, ou Dame Noire, que l'on rencontrait la nuit dans les bois de la Monnerie. Tous les dimanches il se rendait à la messe au bourg d'Andouillé : il y restait une partie de la journée, s'occupant de ses affaires, causant et plaisantant avec les amis, buvant du cidre dans une mogue (tasse) ou un petit verre d'eau-de-vie, ayant grand plaisir à offrir une prise de tabac de sa toubique (tabatière en grès). Il mourut de froid pendant le grand hiver de 1829-1830, à l'âge de 80 ans environ.

J'avais, disait-il, 25 ans environ, quand m'arriva l'aventure suivante : c'était un samedi. Ce jour-là était, comme il l'est encore aujourd'hui, le jour du marché aux grains à Laval. J'étais allé acheter du grain pour faire de la farine et la vendre aux tisserands, chalands habituels de notre moulin, qui s'étaient établis en grand nombre dans nos environs. Nous étions à la Toussaint : les jours sont courts et pluvieux, il faut partir de bon matin du Châtelier pour se rendre à Laval, distant de trois lieues, et arriver au commencement du marché qui s'ouvrait à cette époque à 7 heures du matin. Les chemins de ce temps-là n'étaient pas à comparer avec ceux que l'on voit maintenant ; il fallait, en sortant du moulin, passer par le village du Châtelier, monter le chemin qui conduit sur la lande de la Foucaudière en passant devant la Maison-Rouge, ce qui obligeait à faire un grand détour. Pour le retour, il fallait compter une heure de plus, les chevaux étant chargés, et puis on ne manquait jamais de s'arrêter en passant et de dire bonjour à l'aubergiste de Niafle et à celui du bourg de Saint-Jean.

Ce jour-là, j'avais acheté deux fichus (mouchoirs de poche) à Laval, sachant que Louise, la couturière habituelle du moulin, devait y venir travailler dans la journée ; j'espérais qu'après le souper qui clôt généralement le travail de la journée, elle aurait le temps de les ourler. A ma demande, elle répondit : « Je le veux bien, Jean, mais pour cela il faut que vous me reconduisiez chez moi, car malgré qu'on prétende que la Dame Noire ne s'adresse jamais aux femmes, j'ai toujours peur de me mettre en retard et de la rencontrer. - Ah ! mon Dieu, je mourrais de peur, si je la voyais. - J'ourlerai vos mouchoirs et, en les attendant, vous grellerez des châtaignes que nous mangerons en buvant du cidre doux, lorsque j'aurai terminé. Pour revenir au moulin, je vous donnerai la ferte de mon défunt père qui est encore bien capable de vous servir, si par hasard vous rencontriez la Dame de Pique ». Changeon poursuit son récit : j'acceptai sa proposition et nous partîmes aussitôt après avoir soupé. Notre chemin était de passer les planches et le petit pont devant la roue du moulin, ensuite la petite chaussée, puis le pré de la Baburière, celui des Levrettières, les taillis de la Baburière et de la Monnerie, passer le ruisseau du Bignon et de là monter les bois de la Monnerie ; on arrivait chez elle au village des Hamardières, commune d'Andouillé. La nuit était sombre ; dès notre arrivée le premier soin de Louise fut de battre le briquet et d'allumer son lucrin (chandelle de résine fort en usage à cette époque) et elle se mit à coudre. Pendant ce temps, j'allumai du feu dans la cheminée et je grillai des châtaignes que nous mangeâmes dès qu'elle eut fini.

Louise était plus âgée que moi de quelques années, raconte-t-il ; elle avait perdu ses parents et vivait seule, du produit de son travail. La soirée se passa à bavarder et lorsque l'horloge du voisin Ricou sonna onze heures, je pris congé de Louise et j'emportai mes fichus ourlés. Je partis armé de la ferte, bâton long de six pieds, gros comme moitié du bras et ferré d'une grosse pointe de fer à une de ses extrémités, dont se servaient autrefois les sauniers pour sauter les haies et au besoin pour se défendre. Pour rentrer au moulin, je pris un autre chemin, préférant les châtaigneraies des Levrettières, ma ferte me donnant de l'assurance.

J'entrai alors dans le bois de la Monnerie, après avoir passé un petit échalier qui se trouve au haut du champ de la Monnerie, et je m'engageai dans le sentier du haut du bois, ayant à ma gauche la haie construite en pierres provenant du champ des Levrettières et à ma droite les buissons de houx et de genièvres entourant les grosses pierres qui bordent le sentier que je suivais. Cette partie du bois était à cette époque plantée de grands chênes qui donnaient beaucoup d'ombre sur le sentier. Au ciel, on n'apercevait la lune qu'entre les nuages qui passaient avec vitesse, poussés par un grand vent, lorsqu'au défaut d'un buisson, à deux pas de moi, apparut tout à coup la Dame Noire dont la haute taille me dominait de trois pouces au moins. Je fus si subitement surpris en la voyant que la peur me fit faire un pas en arrière et j'évitai ses yeux fixés sur moi qui brillaient comme deux chandelles et qui me semblaient effrayants.

Je repris cependant un peu d'aplomb et je continuai à aller en avant, regardant continuellement de son côté afin de surveiller son attitude qui me paraissait menaçante. Ayant hâté le pas, je la vis se rapprocher de moi et me suivre à ma droite, à deux pas de distance. Je crus qu'elle allait me barrer et me bousculer contre la haie comme elle l'avait déjà fait à d'autres qui l'avaient rencontrée la nuit à pareille heure et dans le même endroit du bois : cependant elle ne me toucha pas ; je continuai à marcher, elle me suivit toujours à ma droite. Ce n'était pas la première fois que je la rencontrais : je l'avais déjà vue deux fois, mais elle s'était tenue éloignée et ne m'avait pas suivi longtemps ; malgré cela je ne pouvais me défendre de la peur qu'elle me causait.

Je n'avais jamais entendu dire qu'elle eût fait du mal à quelqu'un ; pourtant on avait raconté qu'une nuit un homme qui l'avait rencontrée lui avait porté un vigoureux coup de poing en pleine poitrine pour s'en débarrasser, mais que ce coup n'avait pas fait plus d'effet que s'il l'eut donné sur un tronc d'arbre : je n'avais pas envie de recommencer l'expérience. La ferte que Louise m'avait donnée n'aurait pu me servir de défense, car je ne me sentais pas la force d'en faire usage, même si la Dame de Pique m'avait attaqué, tant j'étais dominé par la peur. Je continuai à marcher le plus vite possible et avec précaution, j'arrivai à la barrière qui sépare les bois de la Monnerie de la châtaigneraie des Levrettières : le passage de cette clôture était un grand embarras pour moi. Arrivé à deux pas, je m'effaçai pour lui donner la liberté de passer la première ; elle fit un mouvement pareil au mien et de la main, impérieusement, me montra la barrière. Je passai le premier rapidement, et de l'autre côté, après avoir fait une vingtaine de pas à la course, je regardai de côté pour m'assurer si elle continuait à me suivre : je la vis à deux pas de moi, marchant sans gêne.

Je parcourus ainsi la châtaigneraie des Levrettières, ensuite le petit chemin qui descend vers la rivière, ayant toujours la Dame Noire pour compagne. Arrivé au haut du champ de traverse des Petites-Levrettières, dont la pente est de nature à favoriser une course rapide, je m'élançai de toute la vitesse de mes jambes, je sautai la petite barrière qui se trouve au bas du champ, je traversai le pré qui vient ensuite, avec la même vitesse, je sautai par-dessus le ruisseau qui se trouve au milieu, enfin je me retournai croyant bien avoir laissé mon revenant en chemin. Il n'en était rien : elle était à côté de moi et, en la regardant, mes yeux rencontrèrent les siens qui étaient fixes et étincelants, ce qui leur donnait une expression terrible qui renouvela ma peur.

Je n'avais plus que deux prés à traverser pour arriver au moulin, je ne cherchai plus à me soustraire par la fuite à la conduite qu'elle me faisait. Au bout du dernier pré, nous arrivâmes à l'échalier qu'il faut franchir pour gagner le moulin ; mais à ce moment la Dame de Pique, s'asseyant sur le milieu, me barra complètement le passage ; au même moment un coup de vent vint ébranler les arbres avec un bruit sinistre. Je m'empressai de passer la haie à vingt pas plus loin à droite et je me trouvai alors à la porte de mon moulin. Je respirai plus à mon aise et je me retournai plus assuré : je vis la Dame de Pique devant moi à trois pas de distance. Enhardi cependant, je lui dis : « Madame, je vous remercie de la bonne conduite que vous venez de me faire ; maintenant je suis chez moi ».

Je n'avais pas prononcé le dernier mot que je reçus un vigoureux soufflet et mes yeux se remplirent de poussière, ce qui me les fit fermer malgré moi : la main qui m'avait frappé était glacée ; j'essayai d'ouvrir les yeux, la Dame Noire avait disparu. J'entrai dans le moulin et je me couchai sans lumière, je fus longtemps à me remettre de mes émotions ; j'entendis le coq du moulin chanter trois fois : je reconnus qu'il était minuit.