-

« Décembre 2025

- L

- M

- M

- J

- V

- S

- D

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- Archives

-

Statistiques

- Articles : 134

- Commentaires : 45

-

Quantité 6 personnes :

Préparation 15 mn

Cuisson 12 mn

Repos 45 mn

Cout de la recette : non onéreux

Niveau de difficulté : facile

Ingrédients pour pâte à gaufre:

400 g de farine

200 g de beurre mou

15 cl de lait

2 œufs

150 g de sucre

25 g de levure boulangère fraiche

1 sachet de sucre vanillé

1 pincée de sel

Préparation pour pâte à gaufre:

Dans une casserole faires tiédir le lait puis délayer la levure.

Dans un saladier mélangez farine, œufs, sucre vanillé, sel et mélangé lait – levure. Pétrissez bien la pate à l’aide d’une spatule. Laissez gonfler la pâte 30 mn sous une serviette.

Incorporé le beurre mou en pétrissant à la main. Ensuite incorporez le sucre perlé, puis mélangez et divisez la pâte en plusieurs boules.

Laissez-les gonfler 15 mn, puis faites cuire au gaufrier environ 1 à 2 mn par gaufre.

Ecrire un commentaire - Permalien -

La nouvelle réglementation sur l'éclairage nocturne, publiée en janvier, entre en vigueur lundi 1er juillet. L'arrêté publié mercredi 30 janvier au Journal officiel, préparé par l'ancien exécutif et dont le cap avait été confirmé en novembre par la ministre de l'écologie Delphine Batho, pose plusieurs règles nouvelles.

Les bureaux, les magasins ou les façades de monuments devront être plongés dans le noir la nuit à partir du 1er juillet, une mesure de sobriété énergétique à laquelle échapperont toutefois quelques zones touristiques dans Paris, Lyon, Marseille et 38 autres communes.

Les règles sont simples: qu'il s'agisse des façades de bâtiments publics ou des vitrines de magasins ou d'exposition, les lumières devront être éteintes au plus tard à partir d'une heure du matin et jusqu'à 7 heures du matin. Quant aux bureaux qui restaient éclairés toute la nuit, ils devront également être éteints une heure après le départ du dernier salarié. Depuis juillet 2012, les nouvelles enseignes lumineuses, non visées par cet arrêté, doivent également être éteintes. Mais pour celles déjà en place à cette date, un délai de six ans a été accordé aux entreprises pour se mettre en conformité.

" Éteindre la nuit, c’est faire des économies " ; tel est le slogan qui est associé à ce décret – circulaire « relative à l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses et les consommations d’énergie » qui prévoit, à partir du 1er juillet 2013, la suppression de l’éclairage inutile la nuit des vitrines, et façades de bâtiments ainsi que des éclairages intérieurs des bureaux.

Cette mesure permettra une économie annuelle d’électricité équivalente à la consommation de 750 000 ménages. La lutte contre la pollution lumineuse réjouira en outre défenseurs de la biodiversité et astronomes qui peinent de plus en plus à trouver des bouts de ciel bien noir.

Une mesure d’extinction qui se veut :

- efficace cela représente une économie d’environ 200 millions d’euros et évite le rejet de 250 000 tonnes de CO2 chaque année ;

- obligatoire : des contrôles seront effectués par les maires et les préfets. Chaque infraction expose l’exploitant à une amende de 750 euros.

Façades des bâtiments et notamment public : les façades doivent seulement être éclairées à compter du coucher du soleil et au plus tard jusqu’à 1 h du matin.

Au-delà de ce décret, on peut encore faire mieux et avec des économies importantes : ce décret c’est un premier pas qui a le mérite de mettre en avant l’impact économique et environnemental de l’éclairage.

C’est un bon début, cependant on peut encore faire des économies plus importantes et sans forcément passer du " tout ON " au " tout OFF " ; ainsi :

- Pendant les heures d’activité dans les bâtiments tertiaires, de nuit comme de jour, il est possible d’apporter l’éclairage juste nécessaire c’est-à-dire un éclairage s’adaptant aux conditions de lumière naturelle et en adaptation à l’activité professionnelle réalisée.

- Avec une gestion intelligente de l’éclairage, et en incitant à un plan de rénovation dynamique on pourrait réaliser jusqu’à 6 fois plus d’économies !

Comment : une gestion " intelligente " c’est juste l’ajout d’automatismes simples et efficaces (détecteurs de mouvement, capteurs de lumière du jour, gradation) qui permet d’améliorer le confort visuel tout en faisant des économies supplémentaires en complément. Il y a donc aussi des économies d’énergie à faire pendant les heures d’activités dans les bâtiments tertiaires …

Dans un récent communiqué, l’Association Française de l’Eclairage soulignait "qu’ en analysant la lumière naturelle et en détectant les mouvements, ces derniers représentent 70 % d’économies ".

Pas question donc de régression durable de l’éclairage et un retour à la « nuit », mais plutôt de penser à « une gestion optimum des concepts lumière, extérieur comme intérieur, en puissance, en intensité et dans le temps ».

Côté façades, toutes les illuminations de bâtiments non résidentiels devront cesser au plus tard à une heure du matin : "Monuments, mairies, gares, tout ce qui n'est pas résidentiel", a confirmé à l'AFP, le ministère de l'écologie. Les hôtels et tout ce qui relève de l'éclairage public (lampadaires, éclairage des routes, etc.) ne sont pas concernés.

DES EXCEPTIONS DANS 41 COMMUNES.

Les vitrines de magasins devront elles aussi être éteintes à 1 heure ou "une heure après la fin de l'occupation de ces locaux" si celle-ci est plus tardive. Enfin, les éclairages intérieurs des "locaux à usage professionnel" – bureaux par exemple – devront eux aussi être éteints au maximum une heure après la fin de l'occupation, le contrôle revenant à la mairie dans la plupart des cas.

Le ministère prévoit néanmoins des dérogations accordées par le préfet pour la veille des jours fériés, les illuminations de Noël, lors d'événements nocturnes locaux mais surtout "dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente".

Quarante-et-une communes sont concernées par ces exceptions, parmi lesquelles la "Ville-Lumière" avec sept zones (Champs-Elysées, Butte Montmartre, rue de Rivoli, Place des Vosges...), mais aussi le centre touristique de Marseille ou de Nice, le Vieux Lyon, Chartres...

La loi obligerait elle le grand retour de la nuit en ville.

La moralisation de tous les interdits à tous les niveaux dans notre société est totalement ahurissante ! Interdiction de s’éclairer, de fumer, de boire de l’alcool, de conduire sans ceinture de sécurité, d’être en groupe dans des villes pour certaines fêtes populaires.

Par contre, il n’est pas interdit de payer ses impôts et ses amendes !

Par ailleurs, le salarié qui voudra nuire à son entreprise n’aura qu’à laisser l’éclairage du bâtiment ou du local.

Les magasins qui devront appliquer la loi devront fermer boutique, vu la concurrence déloyale d’internet. Les stations-services également seront concerné !

Les assurances risquent de voir une augmentation aggravée des cambriolage.

Pourtant, les néons, les vitrines allumées et les enseignes lumineuses sont autant de moyens pour les entreprises de faire de la publicité, autrement dit cet éclairage n’est pas une vulgaire dépense de fonctionnement, mais un investissement.

Pourquoi, ne pas éteindre l’éclairage des téléviseurs après 22h ?

Les suisses ont déjà utilisé ce système. Prenons l’exemple de l’Allemagne ou l’éclairage public est quatre fois moins important que la France.

Beaucoup de villes allemandes utilisaient dans les quartiers résidentiels des lampadaires à double ampoule. A 22 heures, l’une des ampoules s’éteignait, ce qui allongeait la durée de vie de ces ampoules mais permettait aussi de réduire la consommation d’électricité de 50% pour le reste de la nuit.

Avant la chute du mur de Berlin, les pays de l’est ne connaissaient pas la concurrence sur le marché des biens de consommation, la publicité et avec elle, les enseignes lumineuses avaient disparu. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c’était triste de voir, ou plutôt de ne pas voir, exemple/ Prague plongée dans le noir. C’était simplement lugubre.

L’Europe nous a imposé les nouvelles ampoules LED, soient disant économiques (sauf pour le portemonnaie), alors à quoi cela sert, si ce n’est développé la délinquance dans des rues mal éclairées, car il n’y a pas que les lampadaires qui éclairent une rue, mais aussi les vitrines.

De nos jours, le passage progressif aux ampoules Led améliore encore la donne, leurs rendements de 95%, les rends incontournables. Un éclairage de 80 000 mcd 1 watt avec une durée de vie de 20 000 heures. L’argument de la pollution lumineuse est sensée, mais je ne pense pas que nous fassions une forte économie quand à la consommation électrique. En effet, la majeur partie de notre électricité provient des centrales nucléaires qui produisent du courant, même si celui-ci n’est pas consommé.

Les villes Françaises sont déjà sinistrées depuis des lustres la nuit et la ville lumière doit son nom à son éclairage à la fin du XIXe. Dans la nuit, il y a un surplus d’électricité, essentiellement d’origine nucléaire, c’est-à-dire qui ne génère pas de CO2. De plus, le CO2 n’est pas dans le réchauffement climatique (à l’inverse de l’activité solaire).

Nous pourrons dire : « Bienvenu en France, pays de l’obscurité ».

LE QATAR INVESTISSEMENT OU BUSINESS? Publié le Dimanche 23 Juin 2013 à 15:39:591 – Qatar : un développement économique et social exemplaire:

Diplomatie, business, culture… Le Qatar, ce minuscule pays, est présent sur tous les fronts. Son rôle durant les révolutions arabes a confirmé ses ambitions africaines, notamment au Maghreb.

Il était une fois, dans l’Orient compliqué, un très petit royaume perdu entre mer et désert. Si petit que personne n’aurait dû le connaître. Mais dans le monde entier, des ambassades aux états-majors, des conseils d’administration aux cercles philanthropiques, des musées aux stades de foot, des salons aux bistrots, le nom de cette péninsule grande comme la Corse sonne comme une formule magique.

En une décennie, le Qatar est devenu incontournable : il est partout, et tous les chemins mènent à Doha. Les douzièmes Jeux panarabes, le Congrès mondial sur le pétrole, le premier sommet du Forum des pays exportateurs de gaz, le Sommet mondial sur l’innovation en éducation, le quatrième Forum de l’ONU sur l’alliance des civilisations, etc., sont autant d’événements qu’il a accueillis au cours du dernier trimestre de 2011.

Petit village de pêcheurs au début du siècle dernier, Doha est devenu en ce IIIe millénaire une métropole ultramoderne à l’horizon sans cesse redessiné par les meilleurs architectes internationaux. Dans la périphérie de la capitale, une armée d’engins de chantier arase le sol, élève des collines, creuse des fondations dans un brouillard opaque : une ville nouvelle germe dans le désert. Sur la clôture qui cercle le périmètre, le slogan proclame : « Lusail City : la vision se réalise. Née d’une seule inspiration, une nouvelle ère a commencé ». À quelques encablures de là, les ensembles luxueux de l’archipel artificiel The Pearl émergent, comme un mirage de béton et d’acier. Architecte de la pyramide du Louvre, l’Américain d’origine chinoise Ieoh Ming Pei a offert à Doha son emblème : le Musée d’art islamique de Doha, réputé le plus beau au monde avec ses lignes cubistes. Doha se veut une nouvelle Athènes, protectrice des arts, des sports, des sciences et de l’éducation.

Bon génie.

Le secret de cette fabuleuse fortune ? Les troisièmes réserves mondiales de gaz, qui gisent au large de ses côtes et lui donnent une puissance de frappe financière colossale. Le bon génie de cette contrée ? Cheikh Hamad Ibn Khalifa Al Thani, qui a mis la main sur le trône en 1995, alors que son émir de père était en villégiature au bord du lac Léman, en Suisse. Visionnaire, le monarque a d’abord su garantir l’avenir de son pays en développant la technologie du gaz naturel liquéfié (GNL) pour exporter son trésor dans le monde entier. Mais, dès son couronnement, la première obsession de Cheikh Hamad a été de placer son domaine au coeur du monde et de l’actualité. Alors qu’il était encore jeune prince, un agent de l’immigration britannique lui aurait un jour demandé : « Mais le Qatar, où est-ce ? » Piqué au vif, l’héritier a fait le vœu qu’à l’avenir plus personne n’ignorerait où se situe sa patrie.

Sa tactique : exporter dans le monde entier l’image de marque du Qatar. Ne pouvant prétendre au hard power (la coercition) d’un grand État, l’émir a tout misé sur le soft power (l’influence), avec la chaîne Al-Jazira comme armée des ondes. Autre arme de séduction : la belle et islamiquement moderne Cheikha Mozah, sa seconde épouse, offre à l’opinion internationale un portrait glamour et séduisant du royaume. La stratégie marketing a porté ses fruits : le Qatar occupe aujourd’hui toutes les arènes et génère un bruit médiatique sans proportion avec sa taille.

Le souci de l’apparence n’est pourtant pas la première préoccupation de l’émir. Si le David qatari veut se donner une dimension globale, c’est plus sûrement pour faire le poids face aux deux Goliath qui l’entourent, l’Arabie saoudite et l’Iran. Certes, le différend frontalier avec les Saoudiens a été résolu en 2008, mais l’émir n’oublie pas que le roi d’Arabie se considère souvent comme le suzerain des seigneurs du Golfe et qu’il n’avait pas du tout apprécié le coup d’État de 1995. Côté iranien, le Qatar partage son champ gazier offshore avec la république des mollahs, laquelle menace régulièrement l’émirat, dont elle juge les extractions abusives.

Pour se mettre à l’abri, Doha a multiplié les alliances, diversifié au maximum ses partenariats, et veut se rendre indispensable au monde pour qu’il ne reste pas indifférent à une éventuelle agression. Depuis 2003, le transfert des forces américaines stationnées en Arabie saoudite vers la base d’El-Oudeid l’a doté du plus puissant des boucliers. « Le Qatar a tellement misé sur l’international qu’il est devenu très difficile pour ses deux gênants voisins de le contrôler », commente Fatiha Dazi-Héni, politologue spécialiste de la péninsule arabique, cofondatrice du think-tank Capmena.

Conquérant, l’émirat investit dans tous les secteurs et s’octroie des parts substantielles de multinationales aussi rentables que stratégiques pour son développement. Créé il y a moins de sept ans et doté de 65 milliards d’euros, Qatar Investment Authority (QIA) est l’un des fonds souverains les plus ambitieux du Golfe, avec de nombreuses participations à travers le monde (Veolia, Lagardère, Suez Environnement, Barclays, Volkswagen, Porsche…). Et l’Afrique n’est pas en reste : le Qatar y est très présent dans le Nord, notamment dans les secteurs de la téléphonie mobile, avec Nedjma (Algérie) et Tunisiana (Tunisie), de l’immobilier et du tourisme. Fin octobre 2011, Qatari Diar, filiale de QIA, s’est engagé à investir 426 millions d’euros dans des projets au Caire et à Charm el-Cheikh, en Égypte. Et le reste du continent figure au menu du petit ogre, qui lorgne avec intérêt ses terres agricoles et ses mines.

Dès 2008, le Qatar a signé avec le Kenya un accord pour le fermage de 40 000 hectares. En septembre, au Gabon, une délégation d’hommes d’affaires qataris s’est notamment intéressée au gisement de fer géant de Belinga, un temps promis aux Chinois. Enfin, en décembre, le président soudanais Omar el-Béchir a conclu à Doha des accords dans les domaines minier et agricole.

Diplomatie du chéquier.

Son hyperactivité diplomatique a aussi fait du micro-État un pion indispensable sur l’échiquier international. Avant de se porter en première ligne des révolutions arabes, Doha a été un médiateur décisif dans de nombreux conflits. Une politique étrangère parfois qualifiée de « diplomatie du chéquier » ou de « diplomatie du téléphone ouvert », qui a donné de belles victoires au Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, le puissant Hamad Ibn Jassim Al Thani.

En bons termes avec le Hamas et avec Israël, le Qatar a souvent joué l’intermédiaire entre les deux ennemis, notamment sur le dossier du caporal Gilad Shalit, relâché en octobre 2011. Et le 6 février, c’est dans la capitale de l’émirat que le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, et Khaled Mechaal, du Hamas, ont signé la « déclaration de Doha » prévoyant la constitution d’un gouvernement d’union pour préparer les prochaines élections législatives en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.

En 2007, Nicolas Sarkozy s’est tourné vers l’émirat pour obtenir la libération des infirmières bulgares emprisonnées en Libye. Proche du Hezbollah comme de ses opposants, le Qatar a permis, par ses bons offices, d’enrayer une crise armée au Liban en 2008. En 2009, c’est à Doha qu’a été signé l’accord de paix entre le Soudan et le Tchad. Et c’est naturellement à Doha que les Talibans afghans viennent d’ouvrir leur représentation internationale, à quelques kilomètres de la base américaine. Enfin, s’il se méfie de ses deux puissants voisins, l’émirat garde toutes les portes ouvertes à Riyad autant qu’à Téhéran… « Les leaders qataris ont probablement une vision et une position stratégique plus avancées que les autres leaders arabes : ils prennent plus de risques qu’eux, mais des risques bien calculés », constate Muhammad Faour, analyste au Carnegie Middle East Center, pôle beyrouthin du think-tank américain.

« C’est avec les événements arabes de 2011 que le Qatar a pris sa vraie dimension internationale », précise l’intellectuel libanais Samir Frangieh. Après la victoire du parti islamiste Ennahdha aux élections qui ont suivi la révolution tunisienne, c’est à Doha que son leader, Rached Ghannouchi, a fait sa première visite à l’étranger. En Libye, l’émirat a été le premier pays arabe à reconnaître le Conseil national de transition (CNT), et sa participation aux opérations militaires de l’Otan lui a donné une légitimité régionale. En Syrie, son action a été décisive pour amener la Ligue arabe à isoler et à sanctionner le régime de Bachar al-Assad. Mais c’est surtout par le biais d’Al-Jazira, la « chaîne du Printemps arabe », que le Qatar a influé sur le cours des événements, en couvrant intensivement les révolutions. « Il a suffi d’une chaîne de télévision pour tout bouleverser : c’est un nouveau monde issu d’un État de l’ancien monde », conclut Samir Frangieh.

Ces bouleversements finissent en effet par trahir les contradictions de la politique qatarie. Révolutionnaire loin de chez lui, l’émir est vite devenu réactionnaire quand la contestation a fait trembler son voisin du Bahreïn. Ses forces de sécurité se sont jointes à celles du Conseil de coopération du Golfe pour aller défendre le roi menacé, Hamad Ibn Issa Al Khalifa, et Al-Jazira a fait le black-out sur les événements. « Plus les troubles se rapprochent de ses frontières, plus le Qatar se rétracte et devient profondément conservateur », explique Fatiha Dazi-Héni.

Une attitude qui, pour ses détracteurs, démontre sa duplicité. Souvent accusé de déstabiliser les pouvoirs en place, l’émirat est soupçonné d’obéir à un agenda ambigu. Des antennes locales d’Al-Jazira sont régulièrement fermées, comme au Caire en septembre 2011. En Syrie, les partisans du régime voient dans le Qatar le maître d’oeuvre du « complot étranger ». Et l’émir a apporté de l’eau à leur moulin quand il a plaidé pour une intervention militaire arabe, le 15 janvier, sur la chaîne américaine CBS. « Nous nous impliquons beaucoup diplomatiquement, et il est naturel qu’un tel engagement suscite des oppositions », explique Fahad al-Attiya, proche conseiller du prince héritier.

Soupçons d’ingérence.

Les Qataris semblent confirmer parfois sans retenue les soupçons d’ingérence. En septembre 2011, à Paris, Cheikh Hamad se vantait : « Je suis chez moi en Libye, je peux vous y inviter moi-même ! » Deux mois plus tard, le représentant du CNT à l’ONU, Abderrahmane Chelgham, répliquait : « La Libye ne sera pas un émirat dirigé par le calife du Qatar. » En octobre, avant la tenue des élections tunisiennes, le prêche très suivi sur Al-Jazira de l’imam Youssef al-Qardaoui appelait à voter pour les islamistes d’Ennahdha, déjà soupçonnés d’être financés par Doha.

« Le Qatar, plutôt bien vu en Occident, exaspère dans les pays arabes », explique Fatiha Dazi-Héni. Invité à Tunis pour la célébration du premier anniversaire de la chute de Ben Ali, le 14 janvier, l’émir a été chaleureusement accueilli par les nouvelles autorités, mais beaucoup plus fraîchement par les militants laïques, qui dénoncent le soutien du Qatar à Ennahdha. Quant aux Libyens, ils restent perplexes devant l’asile accordé à l’ex-tout-puissant ministre des Affaires étrangères de Kaddafi, Moussa Koussa, par le sponsor de leur révolution.

En Afrique, il lorgne avec intérêt les mines et les terres agricoles.

Sur le plan intérieur, Cheikh Hamad a annoncé en novembre la tenue des premières élections législatives en 2013 ; mais pour Fatiha Dazi-Héni, « le Qatar est un État ultra-autocratique ». Une chance : sa population très réduite et la redistribution de sa rente phénoménale ne sont pas propices à l’éclosion d’une contestation intérieure. Assis dans sa djellaba immaculée au Starbucks Coffee du City Center, le grand mall du quartier d’affaires de la capitale, le jeune Abdel Rahman confirme : « Les Qataris n’ont pas de culture politique, d’ailleurs les élections sont dans un an et très peu de gens s’étonnent de ne voir aucun candidat, aucun débat, aucune campagne… » À Doha, quand de rares voix s’élèvent, c’est surtout pour appeler au respect du conservatisme wahhabite et contre une surmodernité de façade mal perçue. « S’il y a une opposition, elle se situe au sein de l’establishment wahhabite et surtout de la famille régnante », précise Fatiha Dazi-Héni.

Fin février 2011, trente officiers sont arrêtés et seize membres de la famille régnante sont assignés à résidence. Des événements similaires s’étaient déjà produits en juillet 2009. En septembre dernier, un bruit court sur internet et dans les rues de Doha : le convoi de l’émir aurait été la cible d’un attentat. La rumeur est tout de suite démentie, mais elle révèle une certaine anxiété intérieure.

Pays ambigu derrière une façade dorée à la feuille, le Qatar continue de fasciner et d’être courtisé. Mais il jongle sur un terrain miné et, à oublier le sens des proportions, il pourrait bien perdre l’équilibre. Le très petit royaume ferait-il partie de ce monde où « tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs, tout prince a des ambassadeurs », comme le décrivait Jean de La Fontaine dans sa fable sur La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le boeuf ?

(Source : www.jeuneafrique.com)

2 – Le Qatar : petit émirat et grandes ambitions

Depuis le début des révolutions arabes, le Qatar joue un rôle important dans le soutien aux mouvements de contestation sur le plan diplomatique, médiatique via Al-Jazeera, et vraisemblablement financier. Pourquoi le Qatar se déploie-t-il à travers tous ces canaux ? Quelle est l’ambition de ce plus petit Etat arabe (démographiquement) devenu en quelques années un acteur régional incontournable ?

Pour comprendre l’évolution politique fulgurante du Qatar dans la région, il faut remonter au milieu des années 1990 avec l’arrivée du cheikh Hamad bin Khalifa au pouvoir. Hamad avait renversé son père et pris les rênes de l’Emirat à l’époque où les relations avec son grand voisin saoudien étaient très tendues en raison de contentieux frontaliers.

Le nouvel Emir, ambitieux et en quête de reconnaissance, lance alors avec ses conseillers des projets d’envergure portant sur trois axes stratégiques qui vont propulser le Qatar sur la scène régionale et internationale : l’information, la politique étrangère et les investissements économiques.

Al-Jazeera : la révolution médiatique du monde arabe.

En 1996, le lancement de la chaîne satellitaire télévisée Al-Jazeera (avec des journalistes formés par la BBC qui envisageait d’ouvrir un service arabophone, ajourné pour raisons financières), en tant que nouveau concept dans le monde médiatique arabe, a posé les premiers jalons de l’influence qatarie. Avec sa couverture panarabe, elle a capté l’attention des téléspectateurs grâce à la grande variété d’émissions, de reportages et de débats politiques sans tabous (sauf religieux). Sa large présence médiatique, s’est avérée être par la suite un moyen de pression et une sorte de protection de l’Emirat contre tout gouvernement hostile (notamment saoudien ou égyptien): elle dévoilait ce qu’ils ne souhaitaient pas montrer. Ainsi, Al-Jazeera a mis fin à la censure courante dans la région, et son rôle ne fera que s’accentuer par la suite…

Après les attentats du 11 septembre 2001, suivis par la guerre en Afghanistan, une alliance qatarie stratégique avec les Etats-Unis s’est construite et s’est renforcée avec l’ouverture d’une grande base militaire américaine à quelques kilomètres de la capitale, Doha, pour faciliter les opérations militaires contre les Talibans. Dans le même temps, Al-Jazeera couvrait abondamment la guerre avec ses correspondants à Kabul, Qandahar et au Pakistan. Son approche critique vis-à-vis des américains était reflétée dans la médiatisation des conséquences de la guerre. Elle a diffusé en exclusivité les vidéos de Ben Laden et d’Al-Qaeda, devenant ce que beaucoup de commentateurs arabes appelaient « notre CNN ». Considérée à ce moment comme indépendante (dans le traitement de l’info) de la politique officielle du gouvernement de Doha, Al-Jazeera est devenue incontournable dans l’univers médiatique. Ses reportages et vidéos ont été retransmis avec son logo dans le monde entier.

En 2002, Al-Jazeera a suivi de très près l’offensive israélienne contre le quartier général du président Arafat assiégé depuis le début de la deuxième intifada palestinienne. Elle s’est assurée par ce biais, un nombre grandissant de téléspectateurs arabes rivés à leurs écrans pour s’enquérir des développements de l’actualité. Puis avec la guerre en Iraq en 2003, au moment où le Qatar permettait aux américains l’usage de leur base militaire dans le pays pour leurs opérations, communication et conférences de presse, Al-Jazeera a soutenu – du moins dans les talk-shows – la « résistance iraquienne ». Elle a même mené des campagnes contre la politique de deux poids deux mesures pratiquée par l’administration américaine dans le Moyen-Orient. Son rôle n’a d’ailleurs guère été « apprécié » par Washington. Un raid aérien américain a visé les journalistes de la chaine à Bagdad, tuant un de ses correspondants sur place (Tarek Ayoub). Des documents britanniques ont révélé plus tard, que le président américain George Bush et le Premier ministre britannique Tony Blair avaient même évoqué la possibilité de bombarder le siège de la chaine à Doha.

Le tournant du printemps arabe.

Entre temps, les conflits régionaux ont tout de même contraint le Qatar à prendre des positions plus tranchées sur la scène arabe. Ceci a été suivi selon des degrés divers par la ligne éditoriale d’Al-Jazeera (en Arabe). Voici quelques exemples des partis-pris (voir aussi notre article sur la chaîne) :

- lorsque la situation en Irak s’est considérablement détériorée à partir de fin 2004, la chaine a apporté un certain soutien médiatique aux islamistes sunnites

- lors des divisions politiques et communautaires au Liban (suite à l’assassinat de Rafic Hariri et aux fortes mobilisations pro et anti régime syrien en 2005) Al-Jazeera a pris le parti des alliés de Damas dirigés par le Hezbollah chiite;

- durant la confrontation qui a eu lieu entre Hamas et Fatah en territoires palestiniens (surtout à Gaza) la couverture faite par plusieurs programmes de la chaîne semblait favorable au mouvement Hamas.

La chaîne a continué par la suite à offrir un soutien médiatique au Hezbollah et Hamas, de même qu’à la politique du régime syrien au Liban, jusque début 2011.

Cette posture somme toute équivoque et fluctuante s’explique probablement par la présence de trois courants importants dans la direction de la chaine, reflétant également trois courants autour du leadership qatari :

- le courant panarabe dont le rôle dépasse les frontières du petit Emirat et soutient les causes historiques de la région;

- le courant des Frères musulmans qui a une influence considérable notamment par la présence et l’activisme de prédicateurs tels que le cheikh Qardawi;

- le courant libéral constitué d’élites occidentalisées entretenant des rapports étroits avec les Etats Unis.

A la fin 2006, Al-Jazeera a lancé une chaîne en Anglais (Al-Jazeera English) avec pour objectif de toucher le public occidental, de l’Asie du Sud et Sud-Est, de l’Afrique anglophone subsaharienne, sans oublier plus de la moitié des habitants du Qatar même. C’est un énorme marché qui s’ouvrait sur une population majoritairement musulmane et de travailleurs étrangers. La chaîne anglophone apparaissait pour beaucoup d’observateurs comme plus indépendante du gouvernement de Doha que son équivalent arabophone. Néanmoins, elle constituait un pont entre l’émirat et l’Asie, et connectait directement des téléspectateurs anglophones occidentaux aux sujets qu’elle traitait.

Le déclenchement des révolutions arabes fin 2010 et début 2011 a définitivement consacré Al-Jazeera et modifié la politique régionale du Qatar. En médiatisant abondamment les manifestations en Tunisie, en Egypte, au Yémen et en Libye, la chaîne qatarie a pris un nouvel avantage sur toutes ses concurrentes. Elle a cependant péché par le manque de couverture du soulèvement populaire et la répression à Bahreïn vu la solidarité des monarchies du Golfe avec le régime des Al-Khalifa. La chaine en langue anglaise a toutefois diffusé un long documentaire sur la répression, qui a failli provoquer une crise diplomatique avec Manama.

Concernant la Syrie, Al-Jazeera a fait preuve d’une certaine hésitation, voire de complicité, avec le régime des Assad au cours des quatre premières semaines (du 15 mars à la mi-avril 2011). L’Emir du Qatar tentait alors, selon plusieurs sources, de négocier avec son ancien allié syrien un plan de réformes politiques pour sortir de la « crise ». Il demandait par ailleurs à la rédaction de la chaîne de faire preuve de patience. La réponse négative du président syrien, hermétique à tout compromis, la barbarie de ses forces de sécurité et les campagnes de solidarité avec le peuple syrien sur les réseaux sociaux critiquant le silence de la chaine, ont inversé la donne y compris sur le plan politique.

C’est ainsi qu’à partir de mai 2011, la couverture de la chaine de la situation en Syrie s’est intensifiée à travers des vidéo clips, des interviews et la diffusion en direct à partir de téléphones satellitaires de plusieurs villes syriennes pour contourner l’interdiction des médias étrangers sur place.

Une politique étrangère tentaculaire

Le Qatar a, depuis la fin des années 1990, élaboré une politique étrangère basée sur des jeux de contradictions et de médiations.

Comme nous l’avons déjà évoqué, il a renforcé ses liens avec Washington devenant un allié stratégique après le 11 septembre 2001 et durant la guerre en Iraq en 2003. Dans le même temps, il autorisait à Al-Jazeera une couverture hostile à Washington, et accueillait à Doha des dirigeants iraquiens proches de certains groupes armés sunnites qui combattaient les américains dans le centre de l’Irak (et combattaient aussi des milices iraquiennes shiites dans Bagdad et ses banlieues).

Il a également affiché son soutien au Hamas palestinien tout en étant un des rares pays arabes recevant des délégations économiques de Tel Aviv, avant de rompre ses contacts avec l’état hébreux suite à la détérioration de la situation sur le terrain en Palestine.

En 2006, alors allié de la Syrie et proche de l’Iran, le Qatar a soutenu le Hezbollah libanais et contribué financièrement à la reconstruction de la banlieue sud de Beyrouth et du Sud du pays après la guerre de juillet avec Israël. L’émir avait reçu un accueil triomphal par le Hezbollah lors d’une visite officielle et des banderoles sur lesquelles était marqué « Merci Qatar ! » flottaient dans les rues du Sud.

(L’émir de qatar et son épouse à Bent Jneil au sud Liban avec le président libanais et les responsables du Hezbollah)

En mai 2008, suite à l’attaque militaire du Hezbollah contre le gouvernement proche de Saad Hariri à Beyrouth, le Qatar s’est posé en médiateur (les saoudiens l’avaient été lors des accords de Taëf en 1989 mettant fin à la guerre civile libanaise) et a accueilli sur son sol les acteurs concernés en vue de débloquer la situation. Un processus qui a débouché sur les accords de Doha, considérés comme favorables politiquement au Hezbollah et ses alliés iranien et syrien.

Cette proximité avec l’axe Damas-Téhéran n’a pourtant pas empêché le Qatar de se réconcilier avec son voisin saoudien et de renforcer ses liens avec le CCG en 2010.

Par ailleurs, un grand rapprochement s’est opéré avec la France suite à l’arrivée au pouvoir du président Sarkozy en 2007, et sa rupture avec la politique libano-syrienne de Chirac perçue comme anti-Assad. Le rapprochement s’est soldé par l’achat de nombreux airbus français et de contrats économiques divers.

L’avènement des révolutions arabes a donné au Qatar l’opportunité de consolider sa notoriété dans la « cour des grands » : pour Doha, le moment était propice pour passer du rôle de médiateur, d’acteur médiatique et économique à celui du « leader politique ». La chute de certains régimes hostiles au Qatar (et surtout à sa chaine Al-Jazeera), le malaise saoudien face aux révolutions (voir notre article) et la puissante organisation des frères musulmans présents dans la plupart des pays arabes ont incité l’Emirat à revoir ses ambitions à la hausse. Le soutien aux mouvements de contestations et le succès de ces derniers, permettraient à Doha de devenir le premier acteur arabe qui compterait des alliés au sein même des futures institutions politiques dans les pays concernés. De plus, sa présidence de la ligue arabe en 2011 lui a octroyé une certaine marge de manœuvre dans la gestion des dossiers en ébullition. Il a soutenu l’intervention onusienne en Libye après avoir réalisé que les forces militaires fidèles à Kadhafi étaient capables d’écraser le soulèvement populaire. Il a œuvré avec les pays du golfe pour un compromis au Yémen évitant la guerre civile en forçant Saleh à quitter le pouvoir (avec garantis) et a mis sur la table le dossier syrien afin de pousser au départ de Assad.

En outre, il entretient actuellement à travers le courant des Frères Musulmans présent dans certains cercles du pouvoir à Doha, d’excellentes relations avec le parti tunisien Nahda, le Conseil National de transition Libyen, les frères égyptiens et apporte enfin son aide aux frères musulmans syriens au sein du Conseil National.

Un développement économique et une stabilité interne.

Pour nourrir cette ambition de devenir un acteur régional et international, le Qatar s’était donné les moyens de sa politique depuis la fin des années 90. Conscient du risque de la chute du prix du pétrole, le choix d’investir massivement dans le domaine de l’exploitation et la commercialisation du gaz s’est avéré payant. Le Qatar dispose en la matière de 10% des réserves mondiales. Il est ainsi le troisième producteur de gaz naturel après la Russie et l’Iran et premier exportateur mondial de gaz liquéfié. L’aisance financière qui en découle procure à ce pays qui compte 1 millions 800 mille habitants dont 10% seulement de qataris (180.000) une grande stabilité. C’est le pays qui enregistre la plus forte croissance économique au monde (19% en 2010 et 21% en 2011) et un revenu par tête d’habitant dépassant les 109,000 USD en 2011 (selon le Fond Monétaire International), occupant ainsi la deuxième place mondiale après le Liechtenstein.

La gestion politique quant à elle ne semble pas causer de dissensions internes. L’absence d’un système politique démocratique ne s’est pas traduite par une répression sécuritaire. Le facteur démographique, la gestion municipale, et le haut niveau de vie ont diminué la pression sur le gouvernement. Ce dernier avait déjà entamé quelques réformes depuis 2003 en adoptant une constitution et en organisant un référendum. Dix conseils municipaux ont été créés et le pays a connu pour la première fois des élections locales en 2007 puis en 2011. Les premières élections parlementaires sont prévues pour 2013. Les femmes y disposent du droit de vote et d’éligibilité.

Loin de se contenter de son développement interne, le Qatar a « soigné son image » au niveau international en s’attirant les faveurs des grandes puissances occidentales. Ainsi, des contrats d’armements avec plusieurs pays occidentaux ont été signés.

Des budgets colossaux ont été investis en particulier dans le domaine du Football avec l’acquisition d’une majorité d’actions dans le club français « Paris Saint Germain », et un accord de sponsoring du FC Barcelone et de l’un de ses centres de formation, sans compter l’achat d’Al-Jazeera des droits de diffusion des matchs de football européen. De plus, des fonds d’investissement ont été créés pour soutenir des projets municipaux à travers le monde (y compris en France et aux Etats Unis). La Qatar Foundation, une organisation caritative de développement dirigée par l’épouse de l’émir, Cheikha Mouza, subventionne et sponsorise quant à elle de nombreux projets et initiatives sportives et culturelles. Le Qatar déploie également beaucoup de moyens pour accueillir de grands évènements internationaux sur son territoire tels que l’organisation de la prochaine coupe du monde de football de 2022 (qui suscite de nombreuses polémiques quant aux aspects écologiques et économiques de l’évènement).

(Le dossier du Qatar pour la coupe du monde 2022)

Conclusion :

Opulence économique et stabilité interne sont donc deux éléments majeurs qui ont permis au Qatar de s’impliquer sans entraves et avec de nombreux atouts dans la scène politique internationale. A la fois ami de l’occident et de l’ « anti-occident », malgré sa petite taille, il est parvenu à se faire une place entre ses deux grands voisins (Arabie Saoudite et Iran) et a endossé le statut de « grand frère ». Ce statut est-il pour autant durable sur le long terme ? Rien n’est moins sûr et c’est la raison pour laquelle l’émirat passe à l’offensive et joue toutes ses cartes dans ce moment de grands bouleversements politiques et de vide régional pour s’assurer un prestige politique, ne serait-ce que pour durer sur le moyen terme.

Nadia Aissaoui et Ziad Majed pour Mediapart.fr

http://nadia-aissaoui.blogspot.com/2012/02/le-qatar-petit-emirat-et-grandes.html

3 – Le Qatar : situation économique globale

Le Qatar, ou l’État du Qatar pour la forme complète (en arabe : Qaṭar, قطر et Dawlat Qaṭar, دولة قطر), est un émirat du Moyen-Orient d’une superficie de 11 437 km2. Il est situé sur une petite péninsule entourée par l’Arabie saoudite au sud et le golfe Persique au nord. Sa capitale est Doha, ou Ad Dawha. La langue officielle est l’arabe et la monnaie le riyal qatari.

Le Qatar est un producteur de pétrole de taille moyenne et membre de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP). Mais il est aussi le troisième producteur de gaz naturel du monde après l’Iran et la Russie et est devenu le premier exportateur de gaz naturel liquéfié.

(Doha, capitale du Qatar./ Vue de la corniche)

Avant que l’on y découvre du pétrole, le Qatar était essentiellement une région de pêche et de perles de culture. Après l’arrivée de la perle japonaise sur le marché mondial dans les années 1920 et 1930, l’industrie de la perle au Qatar stagne du fait de cette nouvelle concurrence. C’est la découverte du pétrole dans les années 1940, qui va complètement transformer l’économie du pays. Les ressources principales du Qatar proviennent maintenant des exportations de pétrole et de gaz naturel.

Le pétrole apporte au Qatar 80 % de ses revenus à l’exportation et constitue les 2⁄3 des recettes. On estime les réserves de pétrole du pays à 26,8 milliards de barils (4,26 km3) (fin 2009)7. Le Qatar détient actuellement les troisièmes réserves de gaz (25,37 milliards de mètres cubes en 2009) après la Russie et l’Iran et espère devenir le premier exportateur mondial de gaz naturel. Le pays accueille la première bourse des matières énergétiques du Moyen-Orient, Energy City.

La ville s’étendra sur 2 km2 et accueillera les bureaux des sociétés du secteur, ainsi qu’une myriade de services : laboratoires, banques, assurances, centres de formations, hôtels pour un coût de construction global de 2,6 milliards de dollars. La dépendance à l’égard du gaz et, dans une moindre mesure, du pétrole, a incité les autorités qatariennes à s’orienter vers une diversification de l’économie. Elles entendent ainsi développer le tourisme et se confronter à la concurrence de Dubaï4, notamment avec la construction de The Pearl, un archipel artificiel dédié au tourisme. Le Qatar est par ailleurs le premier émetteur mondial de CO² par habitant, avec une émission par habitant trois fois supérieure à celle des États-Unis.

L’économie du Qatar dépend en grande partie d’une importante main-d’œuvre étrangère travaillant principalement dans le secteur de la construction. Le PIB du Qatar a triplé en 5 ans, atteignant le chiffre de 52,7 milliards de dollars en 2006. En outre, le pays génère de très confortables excédents financiers, ce qui lui permet de lancer de grands programmes industriels. Les hydrocarbures emploient 38 % de la population et génèrent 60 % du PIB, le secteur des services (tourisme, construction) emploie quant à lui 59 % de la population.

À côté du pétrole et du gaz, l’agriculture, l’élevage et la pêche, ressources traditionnelles du Qatar, sont également à l’ordre du jour, grâce à l’implantation de fermes expérimentales de l’État. La pêche, quant à elle, satisfait à 90 % la demande locale. Défendant cependant le principe de la libre entreprise, il encourage l’investissement privé par certaines incitations fiscales comme la suppression d’impôt sur le revenu des personnes physiques. Quant aux sociétés étrangères, elles sont imposées de 5 % à 35 % sur les bénéfices qu’elles réalisent sur place, encore que nombre d’entre elles fassent exception à la règle, soit parce qu’elles sont des co-entreprises, soit parce qu’elles sont sous contrat avec l’État.

Désormais, le pays a atteint un niveau de vie élevé, offrant à ses citoyens tous les services sociaux et agréments de n’importe quel pays industrialisé. Le niveau de vie des Qataris est comparable à celui de l’Europe Occidentale. Le PIB par habitant atteint, selon le FMI, 78 260 $ en 2009. Qatar Airways est l’une des quatre compagnies aériennes mondiales classées 5 étoiles Skytrax.

En ce qui concerne la population active, 69 % travaille dans le secteur des services, 28 % dans l’industrie et 3 % dans l’agriculture. L’agriculture réalise uniquement 1% du PNB. Malgré d’importants investissements, principalement dans le système d’irrigation, le pays n’est pas autosuffisant.

L’unité monétaire est le riyal qatari, divisible en 100 dirhams. Le premier client du Qatar est de loin le Japon. Les fournisseurs sont plus diversifiés : Japon, Royaume-Uni, France, États-Unis et Allemagne. Le pays est doté d’un réseau routier assez développé, de 1 230 km de routes et 418 km d’autoroutes. Il possède un aéroport international à Doha, agrandi et rénové à l’occasion des Jeux asiatiques de 2006. La capitale, Doha, et Umm Saïd (pour les industries pétrolières) sont les deux ports importants du pays. En 2007, le taux de chômage du Qatar est presque nul.

Démographie du Qatar.

La majorité de la population est concentrée dans la capitale Doha. Al Rayyan est la deuxième ville du pays. Ces deux villes concentrent environ 80 % de la population12. Selon le recensement de 2004, 77,5 % de la population est musulmane, 8,5 % chrétienne, 14 % autre13.(dont Hindouistes, 9%). L’arabe sert comme langue officielle mais l’anglais est largement utilisé. La densité de population est de 148 habitants au kilomètre carré. La population totale est de 1 699 435 personnes14, 20 % de celle-ci est composée de nationaux, les 80 % restant sont des expatriés. Le Qatar est une véritable mosaïque culturelle, du fait de l’important poids des étrangers. L’industrie pétrochimique attire les gens de partout à travers le monde. La plupart des immigrants proviennent du sous-continent indien et des proches pays arabes qui ne sont pas riches en pétrole. En raison de la grande quantité d’expatriés, majoritairement masculins, le Qatar a l’une des plus grosses différences de ratio entre les sexes dans le monde, avec 1,88 homme(s) par femme13. Ceci vaut également mais de façon moindre dans les autres pays arabes du Golfe Persique. Pour 2010, le taux de croissance annuelle de la population est estimé à 0,869 %13.

L’indice de fécondité pour la même année est de 2,44, et l’espérance de vie à la naissance de 75,51 ans13.

Répartition de la population13:

• Arabes 40 % (notamment Qataris, Égyptiens, Marocains et Palestiniens),

• Pakistanais 18 %,

• Indiens 18 %,

• Iraniens 10 %,

• Autres 14 %.

Qatar, hôte de la coupe du monde 2022

La FIFA a décidé le 2 décembre 2010 qu’il serait le pays hôte de la coupe du monde en 2022 (les autres candidats étaient les États-Unis, le Japon, l’Australie et la Corée du Sud). Ainsi, le Qatar sera le premier pays arabe à organiser un des deux plus grands évènements sportifs du monde avec les Jeux olympiques.

Médias

Certains journaux qatariens sont rédigés en arabe Al-Raya, Al-Sharq et Al-Watan et d’autres sont en anglais Gulf Times (version anglaise de Al-Raya) et The Peninsula (version anglaise de Al-Sharq). La première chaîne de télévision qatarie a été lancée en 1970. Après 4 ans en noir et blanc, les retransmissions en couleur ont commencé en 1974. Une deuxième chaîne, principalement en anglais, a été inaugurée en 1982 et diffuse un hebdomadaire en français le lundi (vers 18 h 45).

La chaîne de télévision Al Jazeera, première chaîne d’informations en continu du monde arabe, est basée à Doha et est entièrement financée par l’État du Qatar.

Elle est diffusée via satellite et regardée par près de quarante-cinq millions d’Arabes dans le monde. Le président du Conseil d’administration d’Al Jazeera est un membre de la famille royale2. La presse écrite de l’Émirat jouit par ailleurs d’une relative liberté de ton par rapport aux autres pays arabes.

(Source : extraits/Wikipedia)

4 – Le Qatar : financement de projets en France

Le qatar a créé un fonds d’investissement de 50 millions d’euros pour financer des projets économiques portés par des habitants des banlieues en France.

Le Qatar ne se contente pas d’investir son argent dans les grandes entreprises ou dans le foot français. Il vient de lancer un fonds d’investissement de 50 millions d’euros pour financer des projets économiques portés par des habitants des banlieues de France, a annoncé jeudi soir son ambassadeur à Paris, Mohamed Jahan Al-Kuwari.

Le Qatar ce n’est pas que des paroles. Il faut agir. L’émir a décidé de créer un fonds de 50 millions d’euros pour travailler avec vous. Le fonds peut être augmenté”, a annoncé l’ambassadeur à une dizaine d’élus locaux des quartiers, tous originaires du Maghreb, en présence d’un journaliste de l’AFP.

Ces élus (cinq hommes et cinq femmes) se sont rendus il y a un mois au Qatar dans l’espoir de nouer des liens économiques entre le riche émirat et les quartiers populaires, où des entrepreneurs se disent victimes de discrimination et bloqués. Ils ont été reçus par l’émir cheikh Hamad ben Khalifa Al Thani.

“Tout le monde était content de vous voir: l’émir, le Premier ministre, le ministre du Commerce”, leur a dit l’ambassadeur. “Vous avez représenté la France de façon très moderne. Vous avez donné une très bonne image des Français d’origine arabe”, a-t-il insisté. De leur côté, les élus ont affirmé avoir été “impressionnés” par un accueil “digne de chefs d’Etat”.

S’expliquant sur le fonds de 50 millions d’euros, le diplomate a averti que “ce n’est pas une aide, ce n’est pas de la charité”. “Il faut des projets sérieux dans tous les domaines, des projets raisonnables, solides et à long terme”. “J’espère que, bientôt, on va monter ce partenariat qui va servir la relation entre le Qatar et la France”, un pays “stratégique” et “très important pour nous”, a souhaité l’ambassadeur.

“Les Français d’origne arabe peuvent nous aider dans notre partenariat avec la France”, selon le diplomate. M. Al-Kuwari a déclaré qu’une équipe de “professionnels” a été installée à l’ambassade pour recevoir les entrepreneurs et évaluer la pertinence de leurs projets.

En réponse, les élus ont décidé de réunir “rapidement” les membres de leur réseau, d’intervenir auprès de la Confédération générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME) et de “tous les acteurs de banlieue qui travaillent sur ce sujet”, selon Kamal Hamza, président de l’association d’élus.

S’agissant de l’emploi, ces élus ont proposé de recueillir les CV des jeunes de banlieue qui souhaitent travailler au Qatar. Ils ont aussi demandé “un coup de pouce” de l’ambassadeur à ceux qui souhaiteraient travailler en France dans les entreprises où le Qatar est actionnaire.

http://lexpansion.lexpress.fr/economie/le-qatar-va-financer-les-entrepreneurs-de-banlieue-en-france_274351.html

5 – L’Economie du Qatar

Le Qatar connaît une croissance économique phénoménale (18,5%), la plus importante de la région, grâce à ses exportations de pétrole et de gaz: le Forum Economique Mondial classe la péninsule parmi les pays les plus compétitifs du monde et lui accorde la 17e place dans son palmarès 2009 – contre la 22e place en 2008.

Son PIB est estime à $83,29 milliards en 2008 (contre $73 milliards en 2007) et le revenu par habitant serait de $101.000 en 2008 (contre $73.900 en 2007) propulsant le Qatar parmi les pays les plus riches du monde, surtout depuis 1991 au moment ou la Phase I du projet “North Field” a été complétée – pour un montant de $1,5 milliards. L’excédent budgétaire du pays s’élèverait à $1,8 milliards (2007/2008).

Détenant les troisièmes réserves de gaz au monde après la Russie et l’Iran, le pays disposerait de 15,7% des réserves mondiales avec plus de 25.000 milliards de m3 (7000 km³) de gaz naturel, soit 250 ans d’exploitation.

Membre de l’OPEP, le Qatar produit également 1000 Mb/jour en 2007.

L’amélioration des techniques d’exploitation et de production ont permis au Qatar d’augmenter ses capacités de 3,7 milliards de barils par jour en 1999 à 26,2 milliards de barils par jour en 2006 (!), même si le pays concentre surtout ses investissements à la mise en valeur du gaz naturel notamment via deux sociétés nationales “Qatargas” et “Rasgas”.

Le gisement de gaz naturel du North Field est le plus grand réservoir naturel du monde et son exploitation se déroule en plusieurs phases coûtant plusieurs milliards de dollars chacune. En 1996, Qatargas commence à exporter le gaz naturel liquéfié (GNL) exploite sur le site de Ras Laffan (au nord du pays) vers le Japon.

Aujourd’hui le Qatar est en passe de devenir le premier exportateur de gaz naturel liquéfié avec une production qui devrait atteindre 30% de la production mondiale d’ici fin 2010, soit 77 millions de tonnes, le second exportateur de gaz naturel après la Russie.

Malgré une volonté à long-terme de diversifier son économie pour réduire sa dépendance à l’égard des hydrocarbures, ce secteur génère encore à ce jour environ 52% du PIB du Qatar (contre 39% en 2000).

Les projets ambitieux ne manquent pas: le Qatar a successivement lancé le plus grand complexe de liquéfaction de gaz naturel au monde (RasGas 3 et RasGas 4), le démarrage du plus grand craqueur d’éthane au monde (opération de conversion modifiant la structure et la masse moléculaire des hydrocarbures constituant les fractions obtenues par la première distillation, effectuées dans le but d’obtenir des molécules plus légères. (Source: Le Journal des actionnaires, Total), ou la construction du complexe pétrochimique Qatofin.

D’autres projets, dans les domaines de la liquéfaction, de la pétrochimie, et la production d’aluminium sont également développés. Les importations viennent essentiellement d’Europe (un tiers) et d’Asie (un tiers). Les exportations se font surtout vers l’Asie: le Japon, la Corée du Sud et Singapour.

En 2007 le Ministre des Finances, Youssef Hussein Kamal, a annoncé que le PIB devrait s’élever à $100 milliards en 2012 et que le pays investirait $130 milliards dans diverses infrastructures -dont la santé et l’éducation- d’ici 2015.

Le Qatar a entrepris de diversifier son économie depuis plusieurs années, autour de plusieurs axes:

- les infrastructures: les projets immobiliers “Lusail” -200.000 habitants attendus, 35 km2- et “Energy City” sont développés par Qatari Diar, un nouvel aéroport est en construction, un nouveau port adossé à une zone franche, le tourisme (capacité hôtelière, nouveaux musées)… Un projet de pont entre le Qatar et le Bahreïn est l’objet de discussions récurrentes mais il semble pour l’instant à l’arrêt. Le projet privé (Al Fardan) “The Pearl” – 35,000 résidents pouvant acheter leur bien et obtenir leur “Resident Permit”- est un ensemble d’immeubles, ports de plaisance, magasins et restaurants ouvert depuis quelques mois.

- l’éducation et la recherche: Qatar Foundation dont la Cité de l’Education souhaite créer un pôle régional de formation universitaire de haut niveau, le “Qatar Science and Technology Park (QSTP)” qui favorise l’implantation d’entreprises souhaitant s’investir dans la recherches (Microsoft, Total, Exxon-Mobil, EADS…). Des écoles prestigieuses ont déjà rejoint Qatar Foundation: HEC ouvre ses portes au Qatar début 2011 et le projet Saint Cyr a été initié par une demande de l’Emir au chef de l’Etat français en 2006.

- le sport: le Qatar a organisé les Jeux Asiatiques, les Championnats du Monde d’Athlétisme en 2009 et s’apprête à accueillir la Coupe d’Asie et janvier 2011 et les Jeux Panaméens en décembre 2011. Le pays organise de grands événements sportifs tout au long de l’année (Tournoi ATP de Tennis, Championnat du Monde de Moto, Tour du Qatar en collaboration avec l’équipe du Tour de France, Courses Hippiques et collaborations avec France Galop, le Qatar ayant racheté le Prix de l’Arc de Triomphe à Longchamp). Le Qatar a également présenté sa candidature pour les Jeux Olympiques (accordés à Rio de Janeiro), à la Coupe du Monde de Football 2022, verdict le 2 décembre 2010.

- la santé: “Sidra Medical and Research Centre” (dotation de $7.9 milliards) devrait ouvrir en 2011 et sera le premier hôpital entièrement numérique.

La surchauffe de l’économie entraîne cependant une inflation importante (13,8% en 2007). En novembre 2010, Son Altesse l’émir Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani a demandé au gouvernement de maintenir l’inflation à un meilleur niveau.

Le Qatar place une partie de ses excédents financiers à l’étranger par le biais de “Qatar Investment Authority” (QIA), qui a investi plus de 60 milliards de dollars dans près de vingt pays du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Europe.

Il a également réduit ses risques en changeant 40% de son portefeuille : 40% en euros, 40% en dollars et 20% dans diverses monnaies dont la livre sterling.

QIA compte déjà de nombreux partenariats avec des entreprises françaises: il détient notamment 7.6% de Lagardère, 3% d’EADS (depuis 2008), 0,98% de Suez Environnement, 5,78% de Vinci (en échange de Cegelec et suite à l’aval de la Commission Européenne), et 22,7% du capital de la Société Fermière du Casino Municipal de Cannes (SFCMC).

QIA est en pourparlers pour une prise de participation dans les groupes AREVA (et serait prêt à investir entre 1,5 milliards et 3 milliard d’euros) euroset CMA-CGM et possède des immeubles, hôtels particuliers parisiens et palaces luxueux comme le Royal Monceau.

Qatari Diar, société gouvernementale, a acquis de nombreux biens immobiliers et touristiques en Europe mais aussi au Sultanat d’Oman, au Soudan, au Maroc, en Ethiopie, en Tunisie au Yémen et en Libye.

Depuis quelques années le Qatar a entrepris un programme de “Qatarisation” ambitieux qui prévoit de former les Qatariens à des postes à responsabilité, d’inciter les femmes à travailler et à réorganiser certains départements du gouvernement. Un grand nombre de Qatariens ayant étudié à l’étranger reviennent au pays pour être formés à des postes occupés autrefois par les expatriés.

La stratégie nationale, intégrant les quatre piliers de la Vision Nationale du Qatar.

(Source : http://www.investinqatar.com.qa/about/qatar%20vision est en sur le point d’être finalisée, pour la période 2011-2016)

7 – Fonds souverains : cas du qatar

Principaux fonds

• Abu Dhabi Investment Authority (créé en 1976, Émirats arabes unis), gère 875 milliards de $49.

• Government Pension Fund-Global (1990, Norvège), 397 milliards de $49

• Government of Singapore Investment Corporation (GIC) (1981, Singapour), 330 milliards de $49

• Reserve Fund for Future Generation (1953, Koweït), 213 milliards $49

• China Investment Corporation (2007, Chine), 200 milliards de $49

• Fonds de réserve de Russie et Fonds de bien-être national de Russie (anciennement Fonds de stabilisation, 2004, Russie), 173,2 milliards de $.

• Temasek Holdings (1974, Singapour), 134 milliards de $50

• Qatar Investment Authority (2005, Qatar), 60 milliards de $49

8 – Le qatar et la France :

Dans la stratégie d’influence de ce micro Etat richissime, la France occupe une place à part. La simple addition des liens établis en France par le Qatar et des intérêts acquis a pourtant de quoi inquiéter.

- Carla Bruni-Sarkozy et Nicolas Sarkozy entourent l’Emir du Qatar Hamad Bin Khalifa Al-Thani et son épouse Mozah Bint Nasser Al-Misned lors d’un dîner à l’Elysée en juin 2009. REUTERS/Eric Feferberg/Pool

La chaîne de télévision qatari Al-Jazeera vient d’acquérir une grande partie des droits de retransmission de la Ligue des champions pour les saisons courant de 2012 à 2015. Nous republions à cette occasion cet article d’Eric Leser de juin 2011 sur la façon dont le petit Etat achète la France.

Le Qatar qui vient de racheter la majorité du capital du PSG, qui intervient militairement aux côtés des Occidentaux en Libye et qui organisera la Coupe du monde de football en 2022 est à peine un Etat. Etabli sur une petite presqu’île de 11.437 km2, un peu plus grande que la Corse, à l’est de l’Arabie saoudite, son territoire désertique est invivable l’été quand les températures oscillent entre 40 et 50 degrés.

L’émirat a obtenu son indépendance en 1971. Il compte 1,5 million d’habitants dont 200.000 seulement sont des citoyens qataris. Leur revenu par tête est tout simplement le plus élevé de la planète. Ils ne payent pas d’impôts, disposent de transports et d’un système de santé gratuits et pour la plupart n’ont tout simplement pas besoin de travailler, la main d’œuvre immigrée est là pour cela.

La vraie raison de la notoriété et du poids économique et politique de ce micro Etat se trouve sous la terre et sous la mer: le pétrole et plus encore le gaz naturel dont ce pays est le troisième producteur au monde. Cela permet au Qatar de gérer le plus grand fonds souverain de la planète, QIA (Qatar Investment Authority), dont les avoirs des différentes entités approchent les 700 milliards de dollars.

Les Qataris sont riches à la naissance et assez rapidement inquiets.

Alternance de coups d’Etat

Leur obsession est de préserver et protéger ce qu’ils ont, c’est-à-dire l’indépendance et l’existence même d’un Etat féodal dirigé par un émir qui change au gré des coups d’Etat. Le dernier en date, en juin 1995, a permis à l’actuel émir, Hamad bin Khalifa al-Thani, de déposer son père qui était en vacances en Suisse et qui lui-même avait chassé son cousin du pouvoir en février 1972.

Il a failli y avoir un autre coup d’Etat en juillet 2009, mais il a échoué. «Les Qataris s’achètent en permanence des assurances-vie ou ce qu’ils croient être des assurances-vie, explique un banquier français installé depuis des années à Doha, la capitale de l’émirat. Ils ne font pas dans la finesse et dans la subtilité, mais ils sont très forts. Ils pensent non sans raison que tout s’achète.»

La survie étant sa préoccupation permanente, le Qatar cherche sans cesse des alliés, des obligés et toute forme de reconnaissance: diplomatique, économique, financière, et sportive… Il est le conseiller, le financier, le partenaire, l’intermédiaire de tout le monde ou presque: des Etats-Unis et d’Israël, de l’Arabie saoudite et de l’Iran, de l’Autorité palestinienne, du Hamas, de la Grande-Bretagne, de la France, de la Syrie, du Liban…

Le Qatar a eu l’habileté de se doter d’une arme de politique internationale exceptionnelle, la chaîne de télévision d’information continue la plus influente du monde musulman, al-Jazeera. Elle couvre tous les pays, sauf un… le Qatar. Et sa bienveillance plus ou moins grande avec les régimes dépend aussi parfois des intérêts de l’émir comme le montrent certaines dépêches secrètes, révélées par Wikileaks, de la diplomatie américaine.

L’addition des biens acquis ne gêne personne

Dans la stratégie d’influence du Qatar, la France occupe une place à part. D’abord parce que les Qataris la connaissent très bien: ses institutions, son personnel politique, ses entreprises, ses forces et ses faiblesses. Ils viennent pour bon nombre d’entre eux en France tous les étés quand ils fuient les grandes chaleurs. Le Qatar aime tellement la France, qu’il a décidé de se la payer… au sens propre.

De se payer sa classe politique, ses grandes entreprises, sa fiscalité, ses grandes écoles, son patrimoine immobilier, ses footballeurs… Et cela ne semble gêner personne. La simple addition des liens établis en France par le Qatar et des intérêts acquis a pourtant de quoi inquiéter.

Car le Qatar n’est pas vraiment un pays fréquentable. C’est une monarchie absolue construite sur une rente. Il n’y a pas de partis politiques et encore moins de démocratie. Le régime de l’émir est fragile même si les révolutions arabes semblent ne pas l’avoir affecté. Il est très difficile d’obtenir des informations sur la tentative de coup d’Etat de juillet 2009. Des militaires de haut rang alliés à une puissance étrangère auraient été arrêtés avant de passer à l’acte.

Doha fait preuve d’une attitude pour le moins ambiguë à l’égard de l’islamisme chiite iranien et plus encore sunnite. C’est le seul pays wahhabite en-dehors de l’Arabie saoudite. C’est un pays où plus des trois quarts des résidents ne sont pas des nationaux et où les minorités iranienne, chiite, pakistanaise, immigrés de pays arabes, pourraient un jour se révolter, prendre le pouvoir, agir pour une puissance étrangère.

Alors Doha tente de jouer un jeu diplomatique subtil consistant à être dans tous les camps en même temps. En février 2010, le Qatar aurait signé un pacte de défense avec la Syrie et l’Iran tout en ayant sur son sol une base militaire américaine depuis la première guerre du Golfe.

Le Qatar a été l’organisateur avec le président syrien Bachar el-Assad, de la visite triomphale de Mahmoud Ahmadinejad, le président iranien, au Liban en juillet 2010. L’émir du Qatar s’est rendu en Israël lors d’une visite secrète en mars 2010. Et selon toujours des sources Wikileaks, le Qatar fait preuve d’un considérable laxisme concernant le financement du terrorisme à partir de son sol.

Tout cela n’empêche pas nos hommes et nos femmes politiques de se succéder en rangs serrés au Qatar. On peut citer pêle-mêle parmi les habitués des séjours à Doha: Dominique de Villepin, Bertrand Delanoë, Philippe Douste-Blazy, Rachida Dati, Ségolène Royal, Fadela Amara, Claude Guéant, Jean-Louis Debré, Gérard Larcher, Hubert Védrine, Frédéric Mitterrand, Hervé Morin, Jean-Pierre Chevènement, Dominique Baudis, Jack Lang…

(Hamad Bin Khalifa Al-Thani et Ségolène Royal lors d’un forum «Démocratie, Développement et libre échange» à Doha, en avril 2008). REUTERS

Un pays pas fréquentable, mais très fréquenté par les politiques français.

Trois semaines après son élection en 2007, le premier chef d’Etat arabe reçu à l’Elysée par Nicolas Sarkozy était l’émir Hamad bin Khalifa al-Thani. Un mois et demi plus tard, le 14 juillet 2007, il assistait au défilé sur les Champs-Elysées au côté du président de la République. Les liens étroits tissés par Nicolas Sarkozy avec l’émir quand il était ministre de l’Intérieur et faisait former les forces de l’ordre qataries ont été fructueux.

Cela s’est traduit, pour la partie visible, par le rôle déterminant du Qatar dans la libération en juillet 2007 des infirmières bulgares détenues en Libye par Kadhafi et plus récemment par la participation symbolique du Qatar à l’intervention militaire occidentale contre le même Kadhafi, seul pays arabe à le faire.

Illustration toutefois du double jeu permanent du Qatar, l’émirat a aussi joué un rôle dans l’affaire al-Megrahi, la libération en août 2009, soi-disant pour raisons médicales, de l’un des auteurs libyens de l’attentat de Lockerbie.

Parmi les actuels et anciens membres du gouvernement, Claude Guéant en tant qu’envoyé spécial de Nicolas Sarkozy, Rachida Dati dont la sœur travaille pour le procureur général du Qatar et Fadela Amara ont multiplié les voyages dans l’émirat. A une époque, quand elle était Garde des sceaux, Rachida Dati se rendait jusqu’à deux ou trois fois par mois au Qatar.

Le Qatar soigne Sarkozy, mais pas seulement: des proches de Chirac (qui en tant que président de la République s’était rendu 9 fois en visite officielle à Doha) et des socialistes bénéficient aussi de son attention et de ses faveurs.

Le Qatar est le principal client du cabinet d’avocat de Dominique de Villepin. Le contrat stipulerait que les déplacements de l’ancien Premier ministre de Jacques Chirac à Doha se font dans les avions de l’émir. Ségolène Royal s’est-elle vu offrir un dîner en son honneur à l’ambassade du Qatar le 27 mars 2008.

La bataille d’Areva et les réseaux Sarkozy

Autre démonstration du poids de l’émirat dans la vie politique française, il a obtenu le vote à l’Assemblée et au Sénat au début de l’année 2008 d’un statut fiscal exorbitant pour ses investissements en France. Les investissements immobiliers ne sont pas imposables sur les plus-values et les résidents qataris en France ne payent pas l’ISF pendant leurs cinq premières années de présence. Le groupe d’amitié entre la France et le Qatar compte 49 députés à l’Assemblée nationale…

Le Qatar a passé des accords de défense avec la France qui assure la formation des marins de sa flotte de guerre et de ses policiers et lui a fourni une grande partie de son matériel militaire, notamment des mirages 2000. Le Qatar a obtenu ou veut obtenir l’ouverture d’antennes à Doha de quelques-unes de nos plus prestigieuses grandes écoles comme HEC, Saint-Cyr ou l’Ecole nationale de la magistrature.

Les grandes entreprises françaises sont évidemment très présentes à Doha, notamment dans la défense et l’énergie: Total, GDF-Suez, EDF, Veolia, Vinci, Air Liquide, EADS, Technip… ont raflé des contrats importants. Mais le Qatar est aussi et avant tout un investisseur. Le fonds souverain du Qatar est actionnaire ou cherche à le devenir, de groupes stratégiques comme Lagardère (défense et presse), Veolia environnement (services collectifs), Suez (énergie, services collectifs), Vinci (BTP), et du coté des tentatives répétées CMA CGM (shipping) et surtout Areva (nucléaire).

La partie qui s’est jouée il y a quelques mois autour du capital d’Areva illustre bien le poids et l’ambition des Qataris en France et la façon dont ils procèdent et dont leurs réseaux fonctionnent. En l’occurrence, ils ont joué sur les liens étroits et anciens entre Claude Guéant, alors secrétaire général de l’Elysée, François Roussely, président du Crédit Suisse France et Henri Proglio, PDG d’EDF et proche de Nicolas Sarkozy.

Ces trois hommes se connaissent très bien. François Roussely a précédé Claude Guéant à la direction de la police nationale et Henri Proglio à la présidence d’EDF. François Roussely a été chargé par le gouvernement de rédiger un rapport sur l’avenir du nucléaire et, ce qui ne semble gêner personne, conseille le Fonds souverain du Qatar qui est client et actionnaire du Crédit Suisse et souhaite ardemment entrer dans le capital d’Areva.

Paris, la tête de pont qatarie

Il a fallu une intervention conjointe du Premier ministre François Fillon, de la ministre de l’Economie Christine Lagarde et d’Anne Lauvergeon, la présidente d’Areva, pour empêcher in extremis l’entrée à la fin de l’année 2010 du Qatar dans le capital du fleuron français du nucléaire.

«Avec les Qataris, c’est toujours du donnant-donnant, explique sous le couvert de l’anonymat un Français qui a longtemps vécu au Qatar, connaît bien la famille régnante et a vu défiler à Doha une bonne partie de la nomenklatura française. Parfois, il y a un grain de sable in extremis comme dans l’affaire Areva, mais c’est l’exception, ils préparent bien leurs coups.»

L’immobilier donne également une bonne mesure de l’influence qatarie. L’émir possède un palais de 4.000 m2 à Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine) et l’hôtel d’Evreux, place Vendôme ainsi que deux autres hôtels particuliers attenants. Le fonds souverain détient à Paris des hôtels de luxe (Majestic et Royal Monceau).

(Hôtel Lambert, à Paris, le 21 août 2009. REUTERS/Benoit Tessier)

Mais ce sont les travaux du frère de l’émir lors de la restauration de l’hôtel Lambert, joyau du XVIIe siècle situé sur l’île Saint-Louis, racheté en 2007 aux héritiers du baron Guy de Rotschild, qui ont fait un peu de bruit. Des travaux considérables et illégaux qui ont provoqué une polémique. Pour y mettre fin, Christine Albanel, alors ministre de la Culture, n’avait pas saisi la Commission nationale des monuments historiques, mais un Comité scientifique… créé spécialement.

Et pour finir donc le sport et le football qui pour le Qatar semblent être le moyen idéal pour obtenir enfin la reconnaissance et le statut qu’il cherche frénétiquement. Le recrutement de Zinedine Zidane pour plusieurs millions d’euros afin vanter les mérites de la candidature à la Coupe du monde de football de 2022 du plus petit pays au monde l’ayant jamais organisé — qui ne s’est jamais qualifié pour cette compétition et de surcroit à un climat inadapté à la pratique de ce sport en été… — a été couronné de succès.

La controverse qui a suivi et les lourds soupçons de corruption de la Fifa n’y ont rien changé. Après le Royaume-Uni, l’Allemagne à son tour vient pourtant de contester le choix du Qatar et demande que la candidature soit rééxaminée. Peu probable.

(A Doha, le Qatar vient d’obtenir l’organisation de la Coupe du Monde 2022. REUTERS/Fadi Al-Assaad)

L’intérêt du Qatar pour le football ne s’arrête pas à l’organisation de la Coupe du monde et à l’achat pour ses clubs de joueurs européens en fin de carrière payés à prix d’or. Les clubs de football européens deviennent aussi des proies, celui de Malaga en Espagne, le FC Barcelone dans une moindre mesure, et donc maintenant le Paris Saint-Germain, le seul grand club de la capitale française dont Nicolas Sarkozy est un supporter affirmé. Il se dit de façon insistante que l’Elysée n’aurait d’ailleurs pas ménagé ses efforts pour convaincre l’émir de donner au PSG les moyens de nouvelles ambitions. Mais quelle en sera la contrepartie ?

Eric Leser

(Source : http://www.slate.fr/story/39077/qatar-france)

9 – Al Jazeera

Al Jazeera (en arabe الجزيرة), de son nom complet la chaîne satellitaire Al Jazeera (قناة الجزيرة الفضائية), est une chaîne de télévision qatarie de langue arabe devenue en très peu de temps un média mondial très écouté. En France, الجزيرة est retranscrit en al-Jazira, et aussi al-Jezira ou al Djazira. La marque Al Jazeera désigne également le nom d’un éditeur de chaînes et bouquets de télévision produites par la même entreprise.

En octobre 2001, le président égyptien Hosni Moubarak en visite dans ses modestes locaux aurait dit : « C’est donc de cette boîte d’allumettes que vient tout ce vacarme »3. En 2008, la chaîne compte entre 35 millions et 40 millions de téléspectateurs quotidiens dans le monde.

Il existe une déclinaison anglaise de la chaîne panarabe dénommée Al Jazeera English, destinée principalement aux non-arabophones, plus particulièrement aux téléspectateurs d’Amérique du Nord et d’Asie du Sud. La chaîne projetterait le lancement d’une déclinaison en français. Le 11 novembre 2011, Al Jazeera Balkans débute ses émissions depuis Sarajevo pour les téléspectateurs de Bosnie-Herzégovine, Croatie, Monténégro, Serbie.

La chaîne Al Jazeera, dont le nom signifie littéralement « l’Île », est lancée le 1er novembre 1996, par le cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, émir du Qatar, et est basée à Doha au Qatar.

Sa création par le cheikh Al Thani qui vient d’arriver au pouvoir en renversant son père vise à rompre la mainmise des Saoudiens sur le paysage médiatique international arabe, à briser le contrôle des gouvernements arabes sur l’information nationale et donc à libéraliser le paysage médiatique arabe. Pour représenter au mieux son public arabe, Al Jazeera ne prend pas seulement des journalistes libanais5 mais des journalistes de tous les pays arabophones. Le noyau dur de l’équipe éditoriale d’Al Jazeera provient de BBC Arabic Television.

Depuis 1998, la chaîne émet 24 heures sur 24 et elle est diffusée dans 35 pays, principalement du Proche-Orient, mais aussi en Europe. En France, elle est diffusée dans les bouquets Numéricâble, Canalsat et l’offre de Free et de Neuf. Néanmoins, on peut recevoir Al Jazeera gratuitement puisqu’elle diffuse en clair sur les satellites Hot Bird et Astra. Au Royaume-Uni, elle emploie soixante journalistes et disposait, en 2001, d’un budget de 30 millions USD.

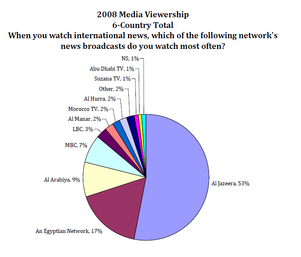

(Diagramme représentant le poids de chaque chaîne de télévision)

En 2003, elle montre ses propres images des bombardements américains sur l’Irak et s’oppose à l’interprétation minimisant les bombardements faite par les chaînes nationales arabes.

Lors de la seconde intifada « al-Aqsa » en 2000, les journalistes locaux d’Al Jazeera interviewent régulièrement les responsables du Hamas et du Jihad islamique, la chaîne montre des images en direct. Les discours du Fatah ne sont plus les seuls reçus par les téléspectateurs.

Le 7 octobre 2001, la chaîne diffuse un enregistrement vidéo d’Oussama ben Laden lors de l’intervention américaine contre les talibans en Afghanistan. Elle s’affirme sur la scène internationale pendant toute la durée du conflit car elle est la seule télévision internationale à disposer de correspondants en Afghanistan. Ses positions et ses reportages sont accusés d’être pro-talibans et anti-américains, et de focaliser, de par ses reportages, l’opinion publique des pays arabes contre les États-Unis. Les chaînes américaines avaient alors censuré ses images et même appelé les militaires à la considérer comme cible potentielle pour un bombardement.

Le 3 octobre 2001, Colin Powell, secrétaire d’État américain, s’adresse à Hamad ben Khalifa al-Thani, émir du Qatar et principal actionnaire de la chaîne, lui demandant d’intervenir auprès de la direction afin de modifier sa couverture des évènements.

(Des locaux à Doha, Qatar)

Les locaux de la chaîne sont bombardés par les États-Unis à deux reprises : la première fois en Afghanistan et la seconde fois en Irak. Un journaliste, Tarik Ayyoub, est tué à Bagdad par le bombardement. The Daily Mirror annonce le 22 novembre 2005 à la une que le Président des États-Unis George W. Bush a voulu bombarder les locaux de la chaîne à Doha, mais le Premier ministre du Royaume-Uni Tony Blair l’en a dissuadé. Sami al-Haj, un journaliste-cameraman soudanais, est aussi victime de cette politique. Arrêté en décembre 2001 en Afghanistan et emprisonné à partir de juin 2002 à la prison de Guantanamo, il est libéré six ans plus tard en juillet 2008, sans qu’aucune charge ne soit portée contre lui.

Le 23 janvier 2011, Al Jazeera annonce la révélation de documents secrets sur les négociations au Proche-Orient contenant les « vrais détails tenus secrets sur les négociations entre l’Autorité palestinienne et Israël pendant la décennie écoulée ».

Le 11 novembre 2011, Al Jazeera Balkans débute ses émissions depuis Sarajevo pour les téléspectateurs de Bosnie-Herzégovine, Croatie, Monténégro, Serbie et Kosovo et d’Europe via le satellite Eutelsat W3C.

Sur le Web

Le groupe Al Jazeera dispose de cinq sites web : trois sites pour la chaîne Al Jazeera (en arabe, en anglais et en bosnien), un pour Al Jazeera Sport, un pour Al Jazeera Documentary Channel et enfin un pour Al Jazeera Training Center. Le site d’Al Jazeera Children appartient à une autre chaîne, pour enfants, qui n’a aucun lien juridique avec le groupe Al Jazeera, mais appartient à la Qatar Foundation.

Le groupe a dû changer d’hébergeur à plusieurs reprises à cause de ses orientations et des pressions politiques. Fin mars 2003, au cours de la guerre d’Irak, les moteurs de recherches ont reçu trois fois plus de requêtes relatives à Al Jazeera. Sur Google, le nombre de requêtes avec le terme « Al Jazeera » avait connu la plus grande croissance lors de la dernière semaine de mars 2003. Puis, durant première semaine d’avril, cette requête est passée de la 3e place à la première. Al Jazeera lance alors un site web en anglais pour faire face à la demande croissante d’internautes occidentaux qui la voient comme une vision alternative aux informations délivrées par les médias occidentaux et anglo-saxons pendant la guerre contre l’Irak.

Lors de la guerre d’Irak, un informaticien de Los Angeles, John William Racine, redirige les visiteurs du site vers une page affichant un drapeau américain ainsi que la devise patriotique : « Que la liberté triomphe ». Il est condamné, en novembre 2003, à 2000 dollars américains d’amende et 1 000 heures de travaux d’intérêt public par un tribunal de Californie.